The impact of unemployment on career paths An analysis from the FQP survey

- Publication type: Journal article

- Journal: Socio-économie du travail

2020 – 1, n° 7. varia - Authors: Lainé (Frédéric), Prokovas (Nicolas)

- Abstract: Taking into account the periods of unemployment and their duration, lets describe the functioning of different segments of the French labor market related to professional mobility. Unemployment duration is positively correlated with the probability of changing occupation, of switching to a precarious contract or to a part-time job, or even of experiencing a downwards social mobility. However, a rating (scoring) of professional situations within five years highlights the fact that part of the people who went through unemployment can benefit from “ports of entry” (career ladders) leading to upwards mobilities or to stable jobs. Professional careers of affected by unemployment people appear so to be very heterogeneous. This paper carries on lessons from previous studies on professional mobility.

- Pages: 85 to 128

- Journal: Social Economy of Labor

- CLIL theme: 3319 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités -- Travail, emploi et politiques sociales

- EAN: 9782406114093

- ISBN: 978-2-406-11409-3

- ISSN: 2555-039X

- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-11409-3.p.0085

- Publisher: Classiques Garnier

- Online publication: 03-01-2021

- Periodicity: Biannual

- Language: French

- Keyword: professional mobility, unemployment, careers, labor market segmentation

Chômage et parcours professionnels : quelles relations ?

Une analyse à partir de l’enquête

Formation et Qualification Professionnelle

Frédéric Lainé1

Direction des Statistiques,

Études et Évaluation, Pôle emploi

Nicolas Prokovas

Pôle-Emploi, DSEE et

Université Sorbonne-Nouvelle, ICEE

Introduction

Le fonctionnement du marché du travail français a été complètement bouleversé à la suite du développement d’un chômage de masse, depuis les années 1980, et de la multiplication des formes particulières d’emploi, essentiellement précaires, qui alimentent et amplifient les flux d’entrée au chômage. La modification de l’appareil productif et l’évolution des modes de gestion de la main-d’œuvre ont conduit à une contraction des marchés internes et à l’expansion des marchés externes qui, à leur tour, ont renforcé les transitions entre emploi et chômage. En même temps, les politiques de l’emploi qui visent à accroître la flexibilité du marché du travail et, plus particulièrement, les politiques dites d’« activation » des chômeurs, ont favorisé les sorties du chômage, même si toutes les 86sorties ne sont pas durables dans un contexte où les contrats de travail sont de plus en plus courts.

De nombreuses études ont ainsi mis l’accent sur les effets que peut avoir le passage par le chômage sur les trajectoires professionnelles. Parmi ces effets, l’on observe que les reprises d’emploi après un épisode de chômage induisent des changements en termes de statut et de conditions de travail entre la situation qui prévalait avant l’épisode du chômage et celle retrouvée après la sortie ; elles introduisent alors des mobilités subies, souvent déclassantes.

Dans le présent travail, nous nous proposons d’approfondir la question de l’incidence du chômage sur le cheminement professionnel au moyen d’une observation des parcours professionnels pendant une période de cinq ans. Nous avons mobilisé pour cela comme source l’enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) dont l’exploitation, grâce au caractère longitudinal de cette enquête, nous a permis d’opérer des comparaisons entre les trajectoires incluant des périodes de chômage et les trajectoires d’emploi en continu, en tenant compte des caractéristiques intrinsèques des personnes (sexe, âge, niveau de formation, lieu de résidence) et des emplois (catégorie socioprofessionnelle, nature du contrat de travail, temps de travail). Nous avons pour cela limité le champ de notre analyse aux seules personnes qui se trouvaient en emploi aussi bien au début qu’à la fin de la période d’observation.

Après la présentation des hypothèses théoriques qui sous-tendent notre analyse (1), nous procèderons à une présentation générale des trajectoires observées, en les mettant en regard avec les caractéristiques de la population étudiée et de la nature de sa relation d’emploi (2). Nous proposerons ensuite une description détaillée des mobilités constatées sur les marchés primaire et secondaire au sens de la théorie de la segmentation (Doeringer et Piore, 1971), appuyée par une recherche de corrélations à l’aide de modèles de régression logistique (3). Après avoir identifié les différentes évolutions défavorables des situations d’emploi, dans la dernière partie de cet article, nous étudierons l’éventualité que ces évolutions se cumulent et affectent systématiquement une partie ciblée de la population (4).

87I. Le chômage, élément structurant

de la dualité du marché du travail français

I.1. Une progression des emplois de courte durée

et une forte récurrence du chômage

La dégradation des conditions d’emploi et de travail, lisible depuis plusieurs décennies sur le marché du travail français (Askenazy et Palier, 2018), prend notamment la forme d’une augmentation des contrats de très courte durée (Picart, 2017). En particulier, le nombre de contrats très courts (contrat à durée déterminée de moins de trois mois, voire moins d’un mois, ou mission d’intérim d’une durée analogue) a beaucoup progressé depuis le début des années 2000, surtout dans le secteur tertiaire (Bornstein et Perdrizet, 2019) ; ce type de contrats concerne pratiquement un vingtième de la population en emploi (Jauneau et Vidalenc, 2019). Par ailleurs, le développement des « CDD d’usage » dans certains secteurs d’activité s’est traduit par une forte augmentation des contrats d’une durée inférieure à un mois (Berche et al., 2011). Cette précarité de jure s’accompagne d’une précarité de facto sous forme de CDI « non pérennes » (Paraire, 2015).

Bien que la hausse des « formes particulières d’emploi » s’inscrive plus dans le flux que dans le stock de l’emploi (leur part dans l’emploi total reste relativement stable – Barlet et al., 2014 – et il n’y a pas de baisse significative de l’ancienneté moyenne de l’emploi – Ramaux, 2006), la précarisation contribue à l’accroissement des mobilités externes (Picart, 2014), pour la plupart subies, dans la mesure où elles impliquent souvent des passages par le chômage. Ce sont les travailleurs les moins diplômés et les moins qualifiés qui sont davantage exposés au risque du chômage (Lopez, 2004 ; Simonnet et Ulrich, 2009), tandis que les cadres et les professions intermédiaires restent plus fréquemment chez le même employeur depuis le début de leur carrière (Amossé, 2002 ; Gazier et Petit, 2019). La mobilité des travailleurs semble alors liée aux caractéristiques des entreprises (Mansuy et Minni, 2004 ; Gazier et Petit, 2019) ; elle est structurée par les modes de gestion de la main-d’œuvre, à la fois via la sélection à l’entrée et via l’organisation du travail qui reste fortement polarisée selon des logiques sectorielles.

88Le marché du travail français fait cohabiter à la fois un volet de travailleurs instables aux trajectoires professionnelles précaires et un volet de travailleurs stables, protégés par les marchés internes (Amossé et Ben Halima, 2010 ; Duhautois et al., 2012). Cela explique le maintien d’un noyau de travailleurs stables et, en même temps, la multiplication des contrats très courts, voire de la récurrence des embauches par le même employeur (Picart, 2017 ; Flamand, 2016). Ce dernier point mérite plus de précisions : les trois quarts des établissements qui ont recours à des contrats d’un mois ou moins font appel à des anciens salariés. Ces contrats sont souvent renouvelés avec la même personne (« réembauche ») et sur le même poste de travail (Rémy, 2019) et voient leur durée s’allonger mais ne se convertissent en CDI que très rarement. Il s’agit de « relations de travail suivies », concentrées dans certains secteurs d’activité et affectant une main-d’œuvre essentiellement féminine (Journeau, 2019). Loin d’être négligeables, les réembauches représentent sept recrutements hors intérim sur dix ; quant à l’intérim, 85 % des recrutements correspondent à des réembauches par le même employeur (Benghalem, 2016).

I.2. Un marché du travail segmenté

Tous ces différents phénomènes s’inscrivent dans le cadre d’une forte segmentation (au sens de Doeringer et Piore, 1971) du marché du travail français, observée et analysée depuis longtemps (Boyer et al., 1999) : le marché interne, érodé par des facteurs organisationnels et technologiques, se transforme en « polyvalence stabilisée », les formes anciennes des marchés externes laissent leur place à une « flexibilité de marché », à côté de laquelle émerge un marché professionnel pour les plus qualifiés (Germe, 2001). Des études plus récentes ont mis l’accent sur la différenciation de la segmentation en fonction des branches professionnelles (Gazier et Petit, 2007), ainsi que le fait que la progression des marchés externes, avec leur lot de flexibilité, mobilise la partie la plus fragile de la population active (dont les chômeurs, outsiders par définition), pour laquelle l’accès aux « bons emplois » devient de plus en plus problématique (Liégey, 2009 ; Picart, 2017). Les mobilités sont ainsi à la fois différenciées et largement subies : avoir travaillé dans une « entreprise de marché secondaire » limite l’éventualité de promotion ou de mobilité vers une « entreprise de marché primaire » (Gazier et Petit, 2019).

89Les transitions professionnelles sur le marché du travail sont ainsi fortement déterminées par les situations antérieures qu’ont connues les salariés et notamment par leur étendue : les emplois précaires, surtout quand ils s’inscrivent dans la durée ou quand ils sont irréguliers et s’accompagnent de périodes de non-emploi, ne conduisent pas souvent à des emplois stables (Blasco et Givord, 2010), même en période de conjoncture favorable (Amossé et al., 2011). De surcroît, l’accès à un contrat à durée indéterminée n’est pas un gage de stabilité de l’emploi (Lizé et Prokovas, 2014) ; dans ce cadre, le segment secondaire du marché du travail ne peut se restreindre aux seules personnes ayant un contrat de travail à durée limitée. C’est l’ancienneté qui protège des mobilités subies, notamment des transitions de l’emploi vers le non-emploi (Cochard et al., 2010 ; Behaghel, 2003), tandis que toute rupture professionnelle, a fortiori le chômage – rupture subie par excellence (Amossé, 2002) –, devient à son tour génératrice de précarité : pour plus du tiers des salariés, la rupture de la relation d’emploi – hors départ à la retraite – entraîne une trajectoire négative, de déclassement ou de sortie du marché du travail (Amossé et al., 2011). Or, la précarisation de l’emploi, qui s’est accentuée ces dernières années sous l’effet de la crise (Redor, 2016), a alimenté les passages par le chômage.

La sortie du chômage et la reprise d’emploi induisent de fréquentes mobilités professionnelles, volontaires ou non (Matus et Prokovas, 2014), entraînant souvent des trajectoires déclassantes (Lizé et Prokovas, 2009). En effet, les stratégies microéconomiques d’insertion ou de réinsertion professionnelle s’inscrivent dans un contexte macroéconomique dégradé, où la pénurie d’emploi accroît les mobilités subies ; pour la majorité des chômeurs la reprise d’emploi est ainsi dictée par l’urgence de trouver du travail, assortie d’une absence d’alternative par rapport à l’emploi ou au type de contrat trouvé. Par ailleurs le chômage, surtout lorsqu’il est de longue durée, peut engendrer une obsolescence des compétences des chômeurs, une perte de confiance ou encore des préjugés de la part des employeurs qui seront réticents à embaucher ces personnes suivant une logique de discrimination, au sens de Becker, ou de signalling, au sens de Spencer (Gazier et Petit, 2019). Au sein du marché secondaire du marché du travail, une durée du chômage longue peut ainsi être plus pénalisante.

90I.3. Chômage et approche longitudinale

des parcours professionnels

Analyser le fonctionnement du marché du travail nécessite alors de porter un regard spécifique sur le parcours des personnes qui parviennent à sortir du chômage et à trouver un emploi : de quelle nature est l’emploi qu’elles ont retrouvé, quelles sont les caractéristiques formelles de son exercice, quelles sont les conditions pratiques dans lesquelles il a pris forme ? Afin de statuer sur l’éventuelle incidence du chômage sur le parcours professionnel, il faudrait en outre comparer l’emploi retrouvé à celui précédemment exercé, avant l’épisode du chômage, et mettre en regard ces observations avec la durée du chômage et les attributs sociodémographiques des personnes (âge, sexe, niveau de diplôme…). Autrement dit, il convient d’avoir une approche longitudinale des parcours professionnels et de combiner une approche descriptive et une approche qui essaie d’identifier les différents facteurs associés à ces parcours professionnels.

Afin de répondre à ces interrogations, nous avons choisi d’utiliser les données provenant de l’enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) de l’Insee. Cette source, grâce à son calendrier professionnel détaillé que les personnes interrogées ont rempli, nous donne de précieuses informations à la fois sur la fréquence et l’intensité des transitions professionnelles et sur la trajectoire professionnelle à moyen terme, dans la mesure où elle permet de connaître la nature des emplois occupés à cinq ans d’intervalle (Cf. encadré 1 « Source et méthode »). La dernière livraison de l’enquête FQP que nous avons mobilisée porte sur une période (entre 2009-2010 et 2014-2015) qui s’inscrit dans un contexte particulier marqué par la crise économique ; cela a pu influer sur les évolutions observées, sans cependant que l’on soit en mesure d’en préciser l’intensité.

1. Source et méthode

L ’ enquête FQP

La présente étude se base sur l’exploitation des données de la septième enquête « Formation et qualification professionnelle » (FQP), réalisée par l’Insee entre 2014 et 2015. Cette enquête constitue une irremplaçable source d’information sur la situation des personnes sur le marché du travail et sur son évolution à cinq 91ans d’intervalle. Elle permet notamment d’observer la mobilité professionnelle et sociale, ainsi que les relations entre formation initiale et professionnelle, emploi et salaires. Un calendrier rétrospectif permet également de connaître de façon précise les périodes d’emploi, de chômage, d’inactivité ou de formation (Cf. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1293, consulté le 25/11/2020). L’enquête FQP 2014-2015 a été effectuée auprès d’un échantillon de personnes âgées entre 18 et 65 ans (26 861 réponses conservées), représentatif d’une population totale de 33 millions d’individus.

Le champ de l ’ étude

Dans le cadre de cette étude, l’échantillon a été restreint aux seules personnes qui étaient en emploi aussi bien en début qu’en fin de période, c’est-à-dire en 2014 ou 2015 et en 2009 ou 2010 respectivement ; l’on obtient ainsi un échantillon de 16 623 enquêtés, représentatifs d’une population de 20,5 millions de personnes. Cette restriction nous permet de comparer les deux emplois afin de saisir les changements, révélateurs de transitions professionnelles, affectant le métier, le statut, le contrat de travail ou la quotité du travail exercé (mais pas le salaire qui n’est pas connu en n-5). L’annexe 1 présente l’évolution des situations individuelles entre les deux dates.

Les trajectoires professionnelles avec ou sans chômage

Le fait que les personnes soient en emploi en début et en fin de période n’exclut pas qu’elles aient eu des trajectoires heurtées par le chômage : en utilisant le calendrier mensuel de l’enquête, nous pouvons estimer les périodes totales d’emploi, de chômage, d’inactivité ou de formation pendant les cinq années qui séparent le moment de l’enquête de la situation de départ, ce qui nous permet d’isoler l’incidence du chômage – et notamment de sa durée – sur les trajectoires observées. Par ailleurs, pour les personnes n’ayant pas connu le chômage, la distinction entre les parcours professionnels se déroulant auprès du même employeur et les parcours impliquant un ou des changements d’employeurs, qui renvoie respectivement aux catégories de « segment inférieur » du marché primaire et de « segment supérieur » ou de « marché professionnel » (Gazier et Petit, 2019), permet de saisir leur influence sur les trajectoires professionnelles. Six principales trajectoires professionnelles sont ainsi distinguées :

– avoir toujours eu le même employeur, sans épisode de chômage (12 685 observations dans l’enquête) ;

– avoir changé d’employeurs, sans épisode de chômage (2 376 observations) ;

– avoir connu le chômage pendant une durée cumulée d’un à cinq mois (473 observations) ;

– avoir connu le chômage pendant une durée cumulée de six à onze mois (402 observations) ;

– avoir connu le chômage pendant une durée cumulée de douze à vingt-trois mois (451 observations) ;

92– avoir connu le chômage pendant une durée cumulée d’au moins vingt-quatre mois (236 observations).

Le découpage par durée cumulée de chômage permet de distinguer les épisodes ponctuels de chômage de courte durée des situations plus pérennes de chômage (chômage récurrent ou chômage de longue durée). L’enquête FQP ne permet pas de savoir si ces périodes de chômage ont été indemnisées. Lorsqu’une période d’un mois comprend une combinaison d’épisodes d’emploi, de chômage ou d’inactivité, une modalité particulière « occupation variable » est renseignée. Les personnes ayant connu au moins une occupation variable se répartissent de façon relativement homogène dans les différentes populations identifiées (5 à 9 % des effectifs de chaque catégorie), à l’exception de ceux qui sont restés auprès du même employeur sans période de chômage, auquel cas elles ne représentent que 0,5 % des effectifs.

Majoritairement, les personnes ayant eu un épisode de chômage ont changé d’employeurs entre 2009-2010 et 2014-2015. Cependant 11 %, avec une forte surreprésentation des travailleurs intérimaires, déclarent avoir toujours travaillé auprès du même employeur ; il s’agit de personnes ayant eu une durée cumulée de chômage soit faible soit importante, ce qui ne nous permet pas de les traiter en tant que catégorie à part. Cette population est donc éclatée et classée dans les différentes sous-catégories identifiées selon leur durée de chômage.

I. Les évolutions des situations professionnelles

sur cinq ans

Centrer l’analyse sur le segment de la population qui se trouvait en emploi à la fois en début et en fin de période nous permet de cerner les éléments explicatifs de la segmentation du marché du travail, la population qui a fait l’expérience du chômage entre deux emplois étant différente de celle qui ne l’a pas faite. Affiner l’analyse en fonction de la durée cumulée du chômage nous montre que la précarité des contrats va de pair avec des périodes hors-travail dont la durée est variable.

II.1. Marché primaire, marché secondaire :

les populations concernées

Si l’on regarde les situations respectives de la population étudiée en début et en fin de période, l’on constate que parmi les personnes qui étaient en emploi en 2009-2010, la majorité (83 %) l’est toujours cinq 93ans plus tard, le reste étant essentiellement partagé, à parts égales, entre chômage et retraite.

Isoler les individus qui se trouvaient en emploi aussi bien au début qu’à la fin de la période de l’observation nous a permis de comparer deux situations d’emploi et d’étudier les transitions stricto sensu en termes de métier, de groupe socioprofessionnel, de statut, de contrats et de durée de travail, de façon à pouvoir statuer sur leurs éventuelles améliorations ou dégradations. Cela nous a conduit à distinguer deux cas emblématiques : d’un côté, un segment composé d’individus dont la trajectoire ne comprend aucune phase de chômage ; ils constituent la majorité de la population étudiée (90,7 % du total, Cf. Annexe 2). D’un autre côté, les individus qui, pendant la période étudiée, ont connu un ou plusieurs épisodes de chômage d’au moins un mois ; les durées de l’ensemble de ces épisodes ont été cumulées.

Au sein du premier segment de notre population (celui composé de personnes n’ayant connu aucune période de chômage), plus des trois quarts ont toujours travaillé auprès du même employeur (Cf. tab. 1). Nous pouvons faire l’hypothèse qu’il s’agisse de « marchés internes » institués, où les travailleurs sont stables et doivent bénéficier de « bons emplois » en termes de salaire et de conditions statutaires et d’une évolution de carrière (Doeringer et Piore, 1971). Cette population est en effet nettement plus âgée, compte davantage de cadres ou de professions intermédiaires et de personnes de nationalité française.

94Tab. 1 – Caractéristiques sociodémographiques des personnes

en fonction de leur situation vis-à-vis de l’emploi (en %).

|

En emploi en n-5 et n |

Aucun épisode de chômage |

Au moins un épisode de chômage |

|||

|

Variable |

Modalité |

Même employeur |

Différents employeurs |

Ensemble |

|

|

Sexe |

Homme |

50,3 |

56,8 |

51,1 |

49,3 |

|

Femme |

49,7 |

43,2 |

48,9 |

50,7 |

|

|

Âge en 2009-2010 |

< 25 ans |

4,6 |

18,7 |

8,1 |

21,4 |

|

25 - 40 ans |

39,0 |

51,3 |

41,6 |

48,3 |

|

|

40 - 50 ans |

35,5 |

21,8 |

32,3 |

22,6 |

|

|

>= 50 ans |

21,0 |

8,1 |

17,9 |

7,7 |

|

|

Niveau de formation |

Sans diplôme |

16,4 |

13,8 |

16,1 |

17,0 |

|

CAP - BEP |

28,1 |

26,5 |

27,9 |

29,0 |

|

|

Bac |

17,5 |

19,5 |

18,1 |

21,0 |

|

|

Bac+2 |

17,6 |

16,9 |

17,3 |

15,3 |

|

|

>=Bac+3 |

20,5 |

23,3 |

20,6 |

17,7 |

|

|

Groupe socioprofessionnel en 2009-2010 |

Artisans et chefs d’entreprise |

8,4 |

7,8 |

8,0 |

4,8 |

|

Cadres et professions intellectuelles supérieures |

17,6 |

16,9 |

16,9 |

11,2 |

|

|

Professions intermédiaires |

26,9 |

23,5 |

26,0 |

22,8 |

|

|

Employés qualifiés |

15,9 |

12,4 |

15,3 |

14,4 |

|

|

Employés non ou peu qualifiés |

12,3 |

12,7 |

12,7 |

16,0 |

|

|

Ouvriers qualifiés |

13,3 |

17,7 |

14,4 |

18,2 |

|

|

Ouvriers non ou peu qualifiés |

5,6 |

8,9 |

6,7 |

12,5 |

|

|

Nationalité |

Française |

96,7 |

92,0 |

95,7 |

93,6 |

|

Étrangère |

3,3 |

8,0 |

4,3 |

6,4 |

|

|

Total |

Nombre (pondéré), |

15 676 |

2 907 |

18 583 |

1 906 |

|

% |

76,5 |

14,2 |

90,7 |

9,3 |

|

Lecture : les hommes représentent 51,1 % des personnes n ’ ayant connu aucun épisode de chômage entre 2009-2010 et 2014-2015 ; ils représentent 49,3 % des personnes ayant connu au moins un épisode de chômage pendant la même période.

Champ : population en emploi (y compris non-salarié) en début et en fin de période.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

95La catégorie composée de personnes ayant changé d’employeurs sans intervalle de chômage, en revanche, comprend essentiellement des hommes, des personnes âgées de moins de 40 ans, et des titulaires d’un diplôme équivalent au moins à Bac+3. Les personnes de nationalité étrangère y sont également surreprésentées, ainsi que les ouvriers qualifiés. Cette catégorie de la population pourrait être assimilée, pour une part importante, au segment « primaire supérieur » où des travailleurs ayant des qualifications spécifiques fortement demandées sur le marché du travail obtiennent leur promotion par la mobilité externe, en enchaînant des contrats de travail sans interruption auprès de différentes entreprises au sein de leur « marché professionnel » (Gazier et Petit, 2019).

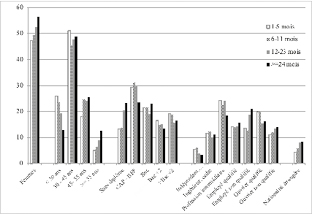

Les caractéristiques sociodémographiques de la population passée par le chômage diffèrent de celles de la population restée en emploi en continu. Les jeunes de moins de 25 ans, à qui l’accès au marché interne est plus difficile (Germe, 2001), les non diplômés ou les diplômés du secondaire, ainsi que les ouvriers et les employés peu qualifiés sont surreprésentés dans la population ayant eu au moins un épisode de chômage. Cette population marquée par des transitions professionnelles entre emploi et chômage a les attributs sociodémographiques du segment secondaire du marché du travail. Le cumul des durées de chômage pouvant conduire à des situations fort contrastées, nous pouvons tenter de mesurer la relation entre la durée du chômage et la trajectoire professionnelle et tester l’hypothèse que, a priori, plus (ou moins) la durée sera importante, plus (ou moins) elle entraînera des ruptures dans la linéarité de l’évolution professionnelle. Au sein de cette population, les durées de chômage les plus longues concernent davantage les femmes, les personnes âgées d’au moins 50 ans, les non diplômés et les ouvriers et les employés peu ou non qualifiés (Cf. fig. 1).

96

Fig. 1 – Caractéristiques sociodémographiques

selon la durée cumulée du chômage (en %).

Lecture : les femmes représentent 47 % des personnes ayant connu au total entre un et cinq mois de chômage en cinq ans ; elles représentent 56 % des personnes dont la durée cumulée de chômage était de deux ans ou plus.

Champ : individus en emploi en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

II.2. Marché primaire, marché secondaire : les statuts d ’ emplois

La population en CDI en 2009/2010 est très majoritairement composée de personnes ayant travaillé auprès du même employeur sans épisode de chômage (Cf. tab. 2), confirmant le lien existant entre marché interne et CDI. Cependant, être en CDI n’exclut pas dans certains cas, notamment concernant les ouvriers et les employés non qualifiés, le passage par le chômage et même par le chômage de longue durée, ce qui témoigne de l’existence de CDI fragiles. De l’autre côté, la population initialement en CDD, en intérim ou en contrat d’apprentissage a en majorité soit changé d’employeurs sans passer par le chômage, soit connu au moins un épisode de chômage. La succession de contrats précaires qui caractérise le fonctionnement du marché secondaire, inclut des périodes de chômage 97plus ou moins longues. Les missions d’intérim se renouvelant plus fréquemment que les contrats à durée déterminée, la durée cumulée de chômage des intérimaires est plus faible que celle des personnes en CDD.

Les personnes touchées par le chômage ont eu en moyenne moins de deux épisodes de chômage en cinq ans, le nombre d’occurrences de chômage progressant logiquement avec la durée cumulée de chômage. Par ailleurs, ces personnes ont connu davantage de périodes d’emploi que de périodes de chômage, ce qui témoigne de l’existence de situations d’allers-retours entre emploi et chômage.

Tab. 2 – Ventilation de la population en fonction du type de contrat de travail

(en %) et du nombre moyen de périodes d’emploi et de chômage.

|

Situation vis-à-vis de l’emploi |

Contrat de travail en 2009-2010 |

Nombre moyen de périodes d’emploi |

Nombre moyen de périodes de chômage |

||||

|

CDI |

CDD |

Intérimaire |

Apprenti |

Non salarié |

|||

|

Aucun épisode de chômage |

|||||||

|

Même employeur |

80,7 |

41,5 |

29,4 |

28,0 |

81,6* |

1,2 |

|

|

Employeurs divers |

12,2 |

27,4 |

39,1 |

40,7 |

13,7 |

1,9 |

|

|

Au moins un épisode de chômage |

|||||||

|

Durée totale 1-5 mois |

2,1 |

9,3 |

10,6 |

12,4 |

1,6 |

2,6 |

1,1 |

|

Durée totale 6-11 mois |

1,8 |

7,8 |

9,5 |

10,4 |

1,5 |

1,5 |

1,4 |

|

Durée totale 12-23 mois |

2,2 |

8,5 |

7,8 |

6,6 |

1,1 |

2,9 |

1,7 |

|

Durée totale >=24 mois |

1,1 |

5,4 |

3,7 |

1,9 |

0,6 |

2,6 |

1,8 |

|

Total |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

1,4 |

0,1 |

Lecture : parmi les personnes en CDI en 2009-2010, 2,1 % ont connu une période de chômage entre un et cinq mois en cinq ans. Les personnes qui sont restées au chômage entre un et cinq mois au total ont eu 2,6 épisodes d ’ emploi et 1,1 épisode de chômage en moyenne. * Pour les non-salariés, par « même employeur » il faut entendre « même entreprise ».

Champ : individus en emploi (y compris non-salarié) en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

98I. Quelles mobilités sur le marché du travail,

quels liens avec le chômage ?

Trois types de mobilités sur le marché du travail sont pris en considération dans l’analyse (Cf. encadré 2) : les mobilités professionnelles (changement de métier), les mobilités sociales (changement de qualification appréhendé par le groupe socioprofessionnel) et les mobilités de type d’emploi (changement de statut – salarié/indépendant, CDL/CDI – ou de quotité de travail). Ces changements sont fréquents et les précédentes exploitations des enquêtes FQP ont mis en évidence le fait que les mobilités sociales sont en hausse depuis la fin du xxe siècle (Monso, 2006).

En dissociant les personnes dont les parcours professionnels ne sont pas heurtés par le chômage de celles dont les parcours comprennent des phases de chômage et en tenant compte du temps total passé au chômage sur l’ensemble de la période étudiée, nous démontrons que la durée du chômage – encore plus que l’existence du chômage elle-même – est déterminante pour le sens de la mobilité, à savoir si elle s’inscrit dans un mouvement de promotion ou, au contraire, de déclassement professionnel. Nos résultats confirment et prolongent ceux de précédentes études.

2. La mobilité sur le marché du travail

Trajectoires professionnelles et mobilité

Dans notre étude, la notion de mobilité est analysée au regard des changements du métier, du niveau de qualification (mobilité ascendante ou descendante entre groupes socioprofessionnels), du statut du contrat de travail et de la quotité de travail. Les changements de métier sont analysés en utilisant la nomenclature des familles professionnelles construite par la Dares, qui comprend 87 familles (http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/la-nomenclature-des-familles-professionnelles-fap-2009). Les niveaux de qualification pris en compte pour construire les indicateurs de mobilité ascendante et descendante sont hiérarchisés de la façon suivante : cadres, professions intermédiaires, employés qualifiés, employés non qualifiés, ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés. La délimitation des ouvriers non qualifiés repose largement sur des conventions collectives ; elle est reconnue et légitimée par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Pour les employés non qualifiés, est adoptée la proposition de classification de Chardon (2002) : un employé est défini comme non qualifié si son accès en début de carrière ne nécessite pas de posséder une spécialité 99de formation spécifique. Sont ainsi comptabilisés comme employés non qualifiés les agents d’entretien, les gardiens, les employés de l’hôtellerie-restauration, les caissiers et vendeurs de produits alimentaires, les assistants maternels, les employés de maison et les aides à domicile. Les champs définis pour chacune des mobilités sont les suivants :

– changement de métier appréhendé par la famille professionnelle (tous niveaux de qualification, salariés et non-salariés) ;

– mobilité sociale ascendante (ouvriers, employés ou professions intermédiaires en 2009-2010, en excluant les agriculteurs et les artisans, commerçants en 2014-2015) ;

– mobilité sociale descendante (cadres, professions intermédiaires, ouvriers ou employés qualifiés en 2014-2015, en excluant les agriculteurs et les artisans, commerçants en 2014-2015) ;

– transition vers un emploi en CDI (personnes en emploi à durée limitée – CDD, intérim, apprentissage – en 2009-2010) ;

– transition vers un emploi en contrat à durée limitée (personnes en CDI en 2009-2010) ;

– transition vers un emploi à temps plein (personnes en emploi à temps partiel en 2009-2010) ;

– transition vers un emploi à temps partiel (personnes en emploi à temps plein en 2009-2010).

La modélisation des mobilités

Le croisement entre trajectoires et mobilité est analysé au moyen de statistiques descriptives et de modèles « toutes choses égales par ailleurs », ce qui permet de valider l’hypothèse d’une corrélation entre durée de chômage et mobilité. Les éventuels biais de sélection liés au champ de l’analyse (personnes en emploi aux deux dates et champs restreints pour les mobilités et les transitions), ainsi que d’autres variables sociodémographiques comme la situation familiale, ne sont pas pris en compte dans cette analyse. La restriction aux personnes en emploi au début et à la fin de la période d’observation sursélectionne les individus les moins fragiles (les personnes au chômage en 2009 ont certainement plus de chances d’être à nouveau au chômage en 2014), surtout en période de crise. C’est la raison pour laquelle nous ne faisons pas état de causalités, mais plutôt de corrélations entre variables.

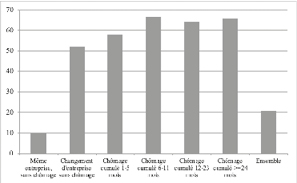

III.1. Le chômage incite à la mobilité professionnelle…

Dans notre analyse, la mobilité professionnelle est mesurée par des changements de métier appréhendés par la famille professionnelle (Cf. encadré 2 « La mobilité sur le marché du travail ») entre le début et la fin de la période observée, ce qui peut conduire à des métiers proches de ceux initialement exercés ou pas (la proximité des métiers est définie à partir du calcul d’une distance entre métiers, Cf. Lainé, 2016). Pour l’ensemble de la population étudiée, le changement de métier reste relativement faible 100(21 %, pratiquement identique à celle observée par Lhommeau et Michel, 2018 sur un champ un peu différent). Il faut cependant distinguer les salariés qui n’ont pas changé d’employeur, dont la mobilité est très faible (Cf. fig. 2), de ceux qui en ont changé sans épisode de chômage ou qui ont connu des épisodes de chômage et qui affichent une mobilité cinq fois supérieure. Les changements de métier deviennent majoritaires dès qu’une séquence de chômage intervient, leur intensité cependant se stabilise pour les durées de chômage supérieures ou égales à six mois.

Pour les personnes qui ont changé d’employeurs sans passer par le chômage, nous pouvons faire l’hypothèse qu’il s’agit pour l’essentiel de mobilités choisies, constitutives de plans de carrière et génératrices de promotions associées à la mobilité externe, à l’instar de phénomènes déjà observés par le passé, qui constituent un signe de dualisation et de flexibilité du marché du travail français (Amossé, 2003). Au contraire, pour les personnes ayant connu le chômage, il s’agit souvent d’une mobilité contrainte par l’urgence de reprendre un emploi (Matus et Prokovas, 2014).

Fig. 2 – Part de personnes ayant connu un changement de métier

(appréhendé par la famille professionnelle) selon la trajectoire observée (en %).

Lecture : 10 % des personnes qui en cinq ans n ’ ont connu ni chômage ni changement d ’ employeur, ont changé de famille professionnelle entre le début et la fin de la période observée.

Champ : individus en emploi en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

101Une analyse « toutes choses égales par ailleurs » confirme ces observations et permet d’attester de la corrélation qui existe entre chômage et mobilité professionnelle. Les changements de famille professionnelle sont plus fréquents en cas de passage par le chômage : à caractéristiques identiques, les personnes ayant cumulé au moins six mois de chômage en cinq ans, comparées à celles qui n’ont eu aucun épisode de chômage et qui ont eu plus d’un employeur, ont plus de chances d’exercer un métier autre que leur métier d’origine et le rapport des chances progresse suivant la durée de chômage (Cf. Annexe 3).

Cependant, en dehors de la durée du chômage, les transitions professionnelles s’expliquent également par d’autres variables telles que le groupe socioprofessionnel de départ (par rapport aux professions intermédiaires, la probabilité de connaître une mobilité professionnelle est plus forte pour les ouvriers non qualifiés et les employés qualifiés et moins forte pour les cadres, les agriculteurs et les ouvriers qualifiés) ou encore le niveau de diplôme (les personnes sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au baccalauréat ont moins de mobilité professionnelle que les bacheliers). Les plus âgés changent moins de métier également, il en est de même des femmes. Cette dernière situation pourrait s’expliquer par le fait que celles qui ont de jeunes enfants changent moins de métier (Lainé, 2010). Une autre explication possible est un effet de nomenclature : les métiers majoritairement exercés par des femmes sont moins détaillés dans la nomenclature des professions que les métiers exercés par des hommes (Amossé, 2004).

La formation professionnelle2 semble exercer une influence importante sur la mobilité professionnelle : elle accroît sensiblement la probabilité de s’orienter vers un autre métier. Cependant, aucune causalité ne peut être établie : il se peut que la formation professionnelle fût consécutive au changement de métier. Enfin, avoir un emploi stable dans le secteur public (appartenir, donc, par convention, au « segment inférieur » du marché primaire, selon une version plus détaillée de la théorie de la segmentation) induit moins de changements de métier. Dans l’ensemble, les résultats de nos régressions logistiques sont cohérents avec les enseignements d’autres explorations statistiques de l’enquête FQP 2014-2015 (Lhommeau et Michel, 2018).

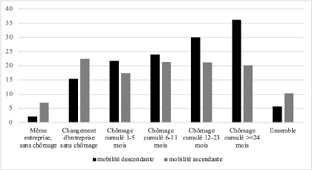

102III.2. … et s ’ accompagne d ’ une mobilité descendante

La mobilité professionnelle va souvent de pair avec une mobilité sociale, essentiellement entre groupes socioprofessionnels voisins (Chapoulie, 2000). Cette mobilité sociale, faite de promotions et de déclassements (Monso, 2006), peut être ascendante ou descendante, suivant la hiérarchie des groupes socioprofessionnels (Amossé et Chardon, 2006). La mobilité ascendante est cependant supérieure à la mobilité descendante pour les personnes qui n’ont pas quitté la sphère de l’emploi, tandis que la mobilité descendante est d’autant plus prononcée que la durée cumulée du chômage s’allonge (Cf. fig. 3).

Fig. 3 – Situation par rapport à l’emploi

et changement de groupe socioprofessionnel (en %).

Lecture : 2 % des personnes ayant travaillé auprès du même employeur pendant cinq ans, sans épisode de chômage, se sont trouvées dans un groupe socioprofessionnel inférieur (mobilité descendante) ; 7 % se sont trouvées dans un groupe socioprofessionnel supérieur (mobilité ascendante).

Champ : individus en emploi en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

Ce résultat est conforme aux conclusions de précédentes études qui ont montré que la stabilité de l’emploi protégeait des trajectoires de mobilité sociale descendante, trajectoires affectant particulièrement les personnes qui avaient connu des périodes de non-emploi (Lainé, 2010), 103plus précisément les chômeurs et notamment les chômeurs de longue durée (Lizé et Prokovas, 2009). Nous pouvons supposer en effet que le déclassement constitue, pour une partie des chômeurs, un moyen de retrouver plus rapidement un emploi. Une période de chômage peut également engendrer une obsolescence plus rapide des aptitudes professionnelles ou avoir un effet stigmatisant, deux effets qui rendent difficile le maintien dans la même position sociale.

Une série de régressions logistiques, dont l’objectif est de tester la corrélation entre le chômage et les caractéristiques individuelles sur la mobilité sociale, confirme, globalement, les observations faites à partir des statistiques descriptives : la mobilité ascendante (accéder à un groupe socioprofessionnel plus élevé que celui initial) est plus fréquente pour les personnes qui changent d’employeurs sans avoir de séquences de chômage entre deux emplois ou pour celles qui ont suivi une formation (il pourrait alors s’agir de « ports d’entrée » au marché primaire). Comme cela a déjà été observé par le passé (Chardon, 2001), passer d’un emploi non qualifié à un emploi qualifié requiert souvent un changement d’entreprise. Par définition, ce type de mobilité est réservé aux groupes socioprofessionnels les moins élevés – employés et ouvriers – qui ont un fort potentiel d’ascension (comparativement aux professions intermédiaires). Certaines caractéristiques sociodémographiques favorisent cette mobilité, comme le fait d’habiter en Île-de-France (on retrouve ici les résultats de Lainé, 2010) et d’avoir moins de 25 ans. Parmi les jeunes débutants, beaucoup sont en effet déclassés, en ce sens qu’ils occupent des postes dont le niveau de qualification est inférieur à la qualification à laquelle ils peuvent normalement prétendre compte tenu de leur niveau de diplôme (Nauze-Fichet et Tomasini, 2002). Les trajectoires suivies en début de carrière permettent de résorber une part des déclassements (Couppié et al., 2007). Au contraire, les mobilités ascendantes sont plus faibles pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Le fait d’être diplômé du supérieur favorise également la mobilité ascendante, au contraire un diplôme inférieur au baccalauréat la réduit. Pour les personnes diplômées, il peut s’agir ici, dans certains cas, d’un reclassement d’individus initialement déclassés. Mais, la formation initiale favorise également des progressions dans l’échelle des qualifications. Travailler à temps partiel constitue un frein à la mobilité ascendante. Enfin, être une femme freine considérablement les chances d’avoir une amélioration de sa position 104socioprofessionnelle (Cf. Annexe 3), nous retrouvons ici les résultats de Monso (2006) et Lainé (2010).

En ce qui concerne la mobilité descendante (qui caractérise davantage les groupes socioprofessionnels les plus élevés, cadres et professions intellectuelles supérieures), les constats sont strictement opposés : la probabilité de subir une telle mobilité progresse fortement avec l’allongement de la durée du chômage. Ne pas avoir changé d’employeur protège de la mobilité descendante (risque plus faible par rapport à ceux qui ont changé des employeurs sans connaître le chômage). De précédentes études (Alonzo et Chardon, 2006) étaient déjà arrivées à des conclusions comparables : rester dans son entreprise est synonyme de non-progression professionnelle pour les non qualifiés et plus particulièrement pour les femmes, les salariés âgés et les travailleurs non diplômés. Le travail à temps partiel accroît le risque de dégradation de la position socioprofessionnelle. Les femmes, ainsi que les personnes ayant les diplômes les moins élevés sont plus exposées à la mobilité descendante. À noter que les cadres ont plus de risques de connaître une mobilité descendante que les professions intermédiaires ; ceci est à mettre en rapport avec la disparité du groupe des cadres, composé à la fois de personnes hautement diplômées et de « cadres maison », ayant acquis par l’ancienneté un statut qu’il est plus difficile de conserver confrontés à un « port de sortie », c’est-à-dire quand leur relation d’emploi avec l’entreprise s’interrompt.

III.3. La durée du chômage accroît le risque

de ne trouver qu ’ un contrat à durée limitée…

Le passage par le chômage peut également s’accompagner d’un changement du statut dans l’emploi. Cela se traduit parfois par des passages du salariat vers le non-salariat, une mobilité qui concerne aussi bien, dans des proportions assez similaires, les personnes qui ont changé d’employeurs sans passer par le chômage que celles qui ont connu le chômage. Des mobilités inverses ont également été observées et l’on constate que le chômage de courte durée (moins de six mois) est associé à une transition plus importante du non-salariat vers le salariat, tandis que le chômage de très longue durée (deux ans ou plus) contribue davantage à ce que les anciens salariés évoluent vers le non-salariat.

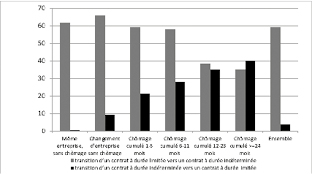

Un autre élément caractéristique des parcours professionnels est la modification du statut juridique du contrat du travail, qui consiste en 105une transformation d’un contrat précaire en contrat pérenne ou, plus rarement, le contraire. Sur le champ de l’étude, deux millions cent mille personnes (données pondérées) avaient un emploi avec un contrat précaire (contrat à durée déterminée, mission d’intérim, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) en 2009-2010 ; parmi elles, 59 % ont accédé à un emploi durable (contrat à durée indéterminée), mais cette proportion est plus faible lorsque la durée du chômage est d’au moins un an (Cf. fig. 4). Ce type de transition concerne plus de 60 % des personnes qui n’ont pas connu de chômage, mais moins de 40 % de celles qui ont eu des durées cumulées de chômage d’au moins douze mois.

Fig. 4 – Situation par rapport à l’emploi

et changement de contrat de travail (en %).

Lecture : parmi les personnes en emploi dans la même entreprise et sans connaître de chômage sur l ’ ensemble de la période et qui avaient un CDL en 2009-2010, 61 % ont un CDI en 2014-2015.

Champ : salariés en emploi en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

Le modèle logit confirme que la probabilité d’obtenir un CDI diminue avec la durée du chômage. Les autres facteurs déterminants qui augmentent cette probabilité sont l’âge (avoir moins de 25 ans au départ) et le diplôme (Bac+2 ou au moins Bac+5) ; tous les autres paramètres, pour peu qu’ils soient significatifs, agissent négativement (Cf. Annexe 4). Les jeunes sont en effet plus souvent que les autres catégories d’âge en 106contrats à durée limitée (Jauneau, Vidalenc, 2019). Les débuts de carrière sont alors l’occasion, comme pour les reclassements vers un niveau de qualification plus élevé, d’essayer de décrocher un CDI. Ces résultats sont conformes à ceux mis en évidence par le Céreq (2017), avec une forte baisse des emplois limités au cours des premières années de vie active. On peut également supposer qu’avoir un diplôme plus élevé donne plus d’opportunités d’emplois en CDI, de la même manière qu’il permet d’exercer des emplois plus qualifiés.

Le cheminement inverse, passer d’un contrat stable à un contrat précaire, est plus exceptionnel : quasi-inexistant pour ceux qui n’ont pas changé d’employeurs pendant la période d’observation, il concerne 3,6 % des 16,2 millions de salariés du champ de l’étude qui avaient un contrat à durée indéterminée en 2009-2010. Par contre, il progresse rapidement avec la durée (cumulée) du chômage (Cf. fig. 4). Un modèle « toutes choses égales par ailleurs » confirme ces constats. Par rapport aux salariés en contrat pérenne qui n’ont pas connu de chômage ni de changement d’employeur, ceux qui ont connu une durée de chômage inférieure à six mois ont 2,7 fois plus de risque de passer en contrat à durée limitée. Ce rapport est de 3,6 si la durée de chômage a été supérieure ou égale à six mois et inférieure à un an, de 4,8 si elle a été supérieure ou égale à un an et inférieure à deux ans et de 6,2 si elle a été encore plus longue (Cf. Annexe 4). Les autres variables explicatives de cette transition sont le groupe socioprofessionnel (le risque est plus fort pour les employés et les ouvriers non qualifiés), l’âge (la probabilité est plus élevée pour les plus jeunes et les plus âgés), la quotité de travail (le risque est plus élevé pour les salariés ayant un temps partiel) et la localisation (le risque est moins élevé pour les franciliens). À l’instar des observations faites au sujet des mobilités descendantes, l’exercice d’un emploi à temps partiel est source de précarisation du contrat du travail.

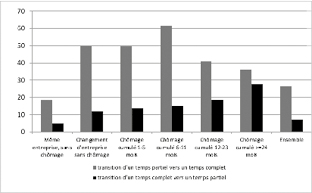

III.4. … ou de ne trouver qu ’ un emploi à temps partiel

Dernier élément caractéristique des transitions professionnelles observées dans l’intervalle de cinq ans que nous autorise l’enquête FQP, l’évolution des quotités de temps de travail. Les transitions vers le temps partiel pour les personnes initialement à temps complet sont un peu plus fréquentes lorsque la durée de chômage a atteint un an (Cf. fig. 5), et cet effet reste significatif quand on neutralise les autres facteurs explicatifs 107(Cf. annexe 4). Inversement, pour les personnes initialement à temps partiel, les transitions vers le temps complet des personnes ayant connu un chômage d’au moins un an sont moins fréquentes que pour celles ayant changé d’employeur sans période de chômage. Cependant, cette différence n’est pas significative lorsque les autres facteurs explicatifs tels que l’âge, le niveau de diplôme ou la catégorie socio-professionnelle sont pris en compte.

Fig. 5 – Situation par rapport à l’emploi

et changement de quotité de temps de travail (en %).

Lecture : 19 % des personnes en emploi dans la même entreprise, sans période de chômage et initialement à temps partiel ont obtenu un emploi à temps plein. Par ailleurs, 4 % des personnes en emploi dans la même entreprise, sans période de chômage et qui avaient un emploi à temps plein ont obtenu un emploi à temps partiel.

Champ : salariés en emploi en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

Parmi les principaux facteurs explicatifs de l’évolution de la quotité de travail il y a l’âge : avoir moins de 25 ans est synonyme d’être dans la première phase de son insertion professionnelle, souvent faite de « petits boulots » ; les « vrais » emplois, que les jeunes trouveront par la suite, seront exercés à temps complet. L’autre facteur en lien avec l’augmentation de la quotité du temps de travail est la formation 108professionnelle, notamment diplômante ou certifiante, qui permettra d’accroître ses chances de trouver un emploi à temps complet.

Les variables explicatives des transitions du temps complet au temps partiel sont éloquentes et assez révélatrices du fonctionnement du marché du travail français : une durée de chômage supérieure à un an en accroît le risque, de même qu’un âge supérieur à 50 ans. Cette probabilité augmente sensiblement pour les employés non qualifiés (multipliée par 1,5 par rapport aux professions intermédiaires) et, surtout, pour les femmes qui courent ce risque plus de quatre fois plus souvent que les hommes, toutes choses égales par ailleurs (Cf. Annexe 4).

Nous constatons ainsi que les facteurs qui sont corrélés avec la transition d’un contrat stable à un contrat précaire sont très proches de ceux qui conduisent d’un temps plein à un temps partiel, avec les conséquences que ces transitions pourront entraîner en termes de revenus ou de carrière professionnelle, pour ne citer que ces deux dimensions du travail.

I. Y a-t-il un cumul

des transitions défavorables ?

Nos précédentes observations et nos analyses économétriques nous ont montré que des durées de chômage longues sont corrélées avec des risques de mobilité sociale descendante, de précarisation du contrat ou de diminution du temps de travail, risques desquels protège une relation d’emploi continue ou permanente.

La variété des situations rencontrées invite cependant à regarder les combinaisons des différentes mobilités : la mobilité descendante va-t-elle forcément de pair avec un passage vers un emploi précaire par exemple ? Inversement, la transition vers un emploi pérenne s’accompagne-t-elle d’un passage au temps complet ? De manière plus générale, des « ports d’entrée », permettant aux salariés du marché secondaire d’accéder au marché primaire, existent-ils ?

109IV.1. La mobilité descendante ne s ’ accompagne

pas forcément d ’ un emploi instable

Pour explorer la diversité des trajectoires possibles, nous examinons le lien entre la mobilité descendante (transition vers une catégorie socio-professionnelle inférieure) et la précarisation du contrat de travail (transition d’un CDI vers un contrat à durée limitée), ou au contraire sa stabilisation (contrat à durée limitée vers un CDI).

En cas de mobilité descendante, le basculement vers des contrats à durée limitée est plus fréquent qu’en cas d’absence de mobilité descendante (21,0 % vs 2,3 %, Cf. tab. 3). Ceci concerne notamment les individus ayant connu des épisodes de chômage. Cependant, la mobilité descendante peut également s’accompagner d’un passage d’un contrat à durée limitée à un contrat pérenne (« Stabilisation du contrat de travail » dans le tab. 3). Cela vaut pour les personnes qui n’ont pas connu de chômage, avec ou sans changement d’employeur (plus de 80 %). Malgré la faiblesse des effectifs concernés, nous pouvons alors faire l’hypothèse de l’existence de « ports d’entrée », en bas de l’échelle, permettant d’intégrer un marché interne au prix d’une plus faible position socioprofessionnelle. La stabilisation du contrat de travail s’affirme aussi pour les chômeurs de longue durée (au moins un an de chômage) ayant connu une mobilité descendante et avec un contrat à durée limitée en début de période. Le contrat de travail se transforme en CDI pour deux tiers d’entre eux, soit une valeur supérieure à leurs homologues sans mobilité descendante (42 %).

Les stratégies microéconomiques d’insertion professionnelle semblent donc répondre à des situations disparates et complexes : la mobilité descendante peut être un moyen d’accès à un emploi stable. En écho, les mêmes constats s’appliquent à la mobilité ascendante : elle ne conduit pas forcément à une stabilisation du contrat de travail, surtout lorsque le chômage se prolonge.

Il en est de même des évolutions combinées du contrat de travail et de la quotité de travail. Si l’accès à l’emploi pérenne va de pair avec un accès plus fréquent à l’emploi à temps plein, à l’inverse, le basculement vers un contrat précaire s’accompagne aussi d’une augmentation de la quotité de travail : l’emploi à temps complet semble alors être préférable à la pérennité du contrat.

110Tab. 3 – Les mobilités entre contrat à durée limitée et CDI

(stabilisation ou précarisation) en fonction de la présence

ou de l’absence d’une mobilité descendante (en %).

|

Stabilisation du contrat de travail |

Précarisation du contrat de travail |

|||

|

Mobilité descendante |

Absence de mobilité descendante |

Mobilité descendante |

Absence de mobilité descendante |

|

|

Aucun épisode de chômage |

||||

|

Même employeur |

81,3 |

64,7 |

1,2 |

0,3 |

|

Employeurs divers |

81,4 |

71,3 |

18,2 |

7,0 |

|

Au moins un épisode de chômage |

||||

|

Durée |

63,9 |

67,3 |

31,6 |

24,8 |

|

Durée |

66,5 |

41,8 |

54,1 |

36,1 |

|

Total |

72,7 |

64,7 |

21,0 |

2,3 |

Lecture : 72,7 % des personnes en mobilité descendante qui avaient un contrat précaire ont eu un contrat pérenne en fin de période. Parmi les personnes ayant connu un ou des épisodes de chômage d ’ une durée totale inférieure à un an et ayant subi une mobilité descendante, 63,9 % avaient un contrat pérenne en fin de période, alors qu ’ en début de période elles avaient un contrat précaire.

Champ : salariés en emploi en 2009-2010 et 2014-2015 et cadres, professions intermédiaires, employés ou ouvriers qualifiés en 2009-2010. Les données sont pondérées.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs.

3. Méthode de scoring

Les scores de situations professionnelles

Pour analyser conjointement la situation professionnelle de chaque individu au regard du niveau de qualification, du statut du contrat de travail et de la quotité de travail, nous avons construit des scores de situation professionnelle en 2009-2010, puis en 2014-2015.

Le niveau de qualification permet de prendre en compte directement la position professionnelle au sein de l’emploi et indirectement le niveau de salaire, et les conditions de travail (contraintes horaires et pénibilité physique du travail). Ces dernières variables sont corrélées au niveau de qualification (Amossé et Chardon, 1112006 ; Beque et Mauroux, 2017), mais pour FQP soit sont inconnus en n et n-5 pour les conditions de travail, soit ne sont pas connus en n-5 pour le salaire.

On attribue à chaque individu un score de situation professionnelle en n-5 et un score en n, avec les notes suivantes :

– pour le groupe socioprofessionnel d’ouvrier non qualifié et d’employé non qualifié,

-4,5 points ;

– pour le groupe socioprofessionnel d’ouvrier qualifié et d’employé qualifié, -1,5 point ;

– pour le groupe socioprofessionnel de profession intermédiaire, +1,5 point ;

– pour le groupe socioprofessionnel de cadre +4,5 points ;

– pour les contrats de travail à durée déterminée et les missions intérimaires, -3,5 points ;

– pour les contrats d’apprentis, -1 point ;

– pour les contrats à durée indéterminée, +3,5 points ;

– pour une quotité de travail inférieure à 80 % du temps plein, -2 points ;

– pour une quotité de travail supérieure ou égale à 80 % du temps plein, y compris à temps complet, +2 points.

La position socioprofessionnelle donne lieu à un nombre de points plus important que la durée du contrat de travail, qui elle-même est davantage prise en compte que la quotité de travail. La position socioprofessionnelle est davantage valorisée ici car elle résume à elle seule un ensemble d’attributs qui sont un statut social, une position dans l’organisation du travail, un niveau de salaire et de conditions de travail. Le contrat de travail est par ailleurs davantage pris en considération que la quotité de travail dans la mesure où il est un déterminant majeur de l’instabilité de l’emploi (changement d’entreprise et risque de chômage). Nous pouvons ainsi calculer la différence entre le score de la situation professionnelle finale et celui de la situation professionnelle initiale.

La durée des contrats limitée n’est pas connue dans l’enquête. Pour les contrats d’apprentis, qui sont des contrats à durée limitée mais ouvrant la voie à un CDI, la note attribuée est de -1, soit une pénalité moindre que pour un contrat à durée déterminée ou de l’intérim.

Afin de tester la robustesse des résultats, un score alternatif a été construit en attribuant moins d’importance à d’éventuels changements de niveaux de qualification et en diminuant l’amplitude possible des notes :

– pour le groupe socioprofessionnel d’ouvrier non qualifié et d’employé non qualifié, -3 points ;

– pour le groupe socioprofessionnel d’ouvrier qualifié et d’employé qualifié, -1 point ;

– pour le groupe socioprofessionnel de profession intermédiaire, +1 point ;

– pour le groupe socioprofessionnel de cadre +3 points ;

– pour les contrats de travail à durée déterminée et les missions intérimaires, -2 points ;

– pour les contrats d’apprentis, -1 point ;

– pour les contrats à durée indéterminée, +2 points ;

– pour une quotité de travail inférieure à 80 % du temps plein, -1 point ;

– pour une quotité de travail supérieure ou égale à 80 % du temps plein, y compris à temps complet, +1 point.

Les formes de la distribution des écarts de scores selon la trajectoire professionnelle avec ou sans chômage sont inchangées.

112IV.2. Le chômage conduit à une dégradation globale

des conditions d ’ emploi

Les combinaisons des mobilités étant variées, la question qui se pose est de savoir si ces transitions défavorables se cumulent entre elles ou pas. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé une méthode de scoring tenant compte de la situation de chaque individu salarié au départ et à l’arrivée (n+5), de façon à pouvoir en calculer l’évolution (Cf. encadré 3 « Méthode de scoring »). Nous avons ainsi imputé un score à chaque individu en fonction du groupe socioprofessionnel, de la nature du contrat de travail et de la quotité du temps de travail.

Les situations stables (écart nul) atteignent logiquement leur valeur la plus élevée (80,8 %) pour les personnes qui n’ont jamais changé d’employeur (cf. tab. 4) ; elles sont également plus fréquentes pour les personnes qui ont changé d’employeur sans connaître des périodes de chômage. Les personnes qui ont connu le chômage se trouvent plus rarement dans cette situation. La répartition de la population en fonction de l’écart de scores entre 2009-2010 et 2014-2015 montre une dégradation de la situation d’emploi quand la durée du chômage est importante. Apparaissent alors deux situations que l’on pourrait qualifier d’antinomiques : d’un côté, les meilleurs résultats en termes de stabilité de l’emploi, de temps de travail et de positionnement socioprofessionnel sont obtenus par les personnes qui ont changé d’employeur sans avoir d’épisode de chômage pendant cinq ans ; de l’autre, les résultats les moins bons sont obtenus par les personnes qui, dans la même période de cinq ans, ont connu au total au moins un an de chômage.

La différence entre la somme des scores positifs et celle des scores négatifs est très faible pour l’ensemble de la population, le passage par le chômage se traduit par une amplification de l’importance des scores négatifs, au détriment des scores positifs. L’existence de scores très négatifs en cas de chômage de longue durée laisse à penser que les situations de cumuls d’évolution défavorables de l’emploi peuvent effectivement exister.

113Tab. 4 – Répartition de la population en fonction de l’écart des scores

entre 2009-2010 et 2014-2015 (en %).

|

Écart en points |

|||||

|

Durée du chômage |

< -4 pts |

]-4, 0] pts |

0 pts |

]0, 4] pts |

> 4 pts |

|

0 mois (même employeur) |

0,8 |

8,9 |

80,8 |

5,3 |

4,2 |

|

0 mois (changement d’employeur) |

11,8 |

15,1 |

41,2 |

13,7 |

18,2 |

|

1-5 mois |

20,3 |

16,7 |

28,8 |

12,3 |

22,0 |

|

6-11 mois |

21,9 |

16,2 |

26,4 |

13,4 |

22,1 |

|

12-23 mois |

27,5 |

17,3 |

27,7 |

12,6 |

14,9 |

|

>=24 mois |

31,4 |

19,1 |

24,2 |

11,9 |

13,6 |

|

Total |

10,6 |

4,6 |

70,1 |

7,2 |

7,6 |

Lecture : 4,2 % des personnes en emploi auprès du même employeur sans chômage ont amélioré le score de leur situation professionnelle finale par rapport à leur situation professionnelle initiale de plus de 4 points. Au total pour cette catégorie, le score de la situation professionnelle a été amélioré pour 9,5 % et détérioré pour 9,7 % de ces personnes, tandis que pour 80,8 % la situation professionnelle est restée stable (écart nul entre les deux scores).

Champ : personnes en emploi salarié en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

Malgré ce constat binaire, les écarts des scores d’arrivée et de départ montrent une hétérogénéité importante des évolutions (Cf. tab. 4). Les salariés touchés par des périodes de chômage peuvent connaître, cependant, des trajectoires d’amélioration de leur situation dans l’emploi, même s’ils ont eu une durée cumulée de chômage importante. Des scores positifs sont ainsi observés, ils sont toutefois rares et moins fréquents que les scores très négatifs.

L’application d’un modèle logit multinomial permet d’identifier des situations propices à des écarts de score, positifs ou négatifs, et à l’ampleur de ces écarts, toutes choses égales par ailleurs (Cf. Annexe 5). Ainsi, conformément à ce qui vient d’être observé, la durée du chômage est positivement corrélée avec le risque de voir sa situation professionnelle se dégrader en termes de déclassement socioprofessionnel, de précarisation de l’emploi ou de diminution du temps de travail, de manière plus ou moins forte (odds ratio compris entre 1,4 et 2,7 pour les variations négatives de score compris entre 0 et -4 points, et entre 2,8 et 5,2 pour 114les variations très négatives inférieures à -4 points). En même temps, une durée longue de chômage ne limite pas significativement la probabilité d’obtenir un écart de score positif par rapport à une personne changeant d’employeurs sans épisode de chômage, et une durée courte de chômage est même associée à des variations positives, ce qui montre qu’une amélioration de la situation professionnelle est possible même en cas de chômage.

Cependant, d’autres facteurs exercent également une influence et expliquent ainsi l’hétérogénéité observée en statistique descriptive. Les plus diplômés (Bac+2 et plus) ont plus de chances de voir leur situation s’améliorer par rapport à ceux qui ont un niveau Bac, et il en est de même pour les moins de 25 ans, comparés à ceux ayant entre 25 et 39 ans, tandis que les personnes âgées de 50 ans ou plus ont moins de chances de connaître une amélioration de leur situation. A contrario, habiter en Île-de-France, peut-être grâce à une demande de travail plus importante, protège du risque d’être confronté à une situation professionnelle qui se dégrade.

Conclusion

Les résultats de notre étude montrent que, pendant toute la période étudiée, la mobilité, tant professionnelle que sociale, est plus importante pour les salariés qui ont changé d’employeurs (sans épisode de chômage) que pour ceux qui n’ont pas changé d’employeur et n’ont pas connu le chômage : les contours des segments « inférieur » et « supérieur » du marché primaire du travail semblent bien dessinés. Le passage par le chômage, signe d’appartenance au marché secondaire du travail, accroît la probabilité de changer de métier et la durée cumulée du chômage favorise les mobilités sociales descendantes et amplifie le risque de ne pas trouver d’emploi à temps complet ou de contrat de travail pérenne. Toutes ces évolutions se combinent avec d’autres variables individuelles, tels l’âge, le sexe ou le niveau de formation. L’existence et la durée de ruptures professionnelles semblent exercer une influence certaine, cependant les autres déterminants sociodémographiques demeurent.

115Une analyse plus détaillée laisse néanmoins entrevoir des situations assez contrastées, sans forcément que les évolutions favorables – ou défavorables – sur le marché du travail se cumulent, et présumer de la présence de « ports d’entrée » au marché primaire. Ainsi, une longue période de chômage, continue ou morcelée, bien qu’elle soit à l’origine de transitions globalement défavorables, n’agit pas de manière unidimensionnelle : obtenir un contrat à durée indéterminée se fait parfois au prix d’un déclassement professionnel et connaître une mobilité ascendante peut s’accompagner d’une succession de contrats précaires, notamment pour des personnes appartenant à des marchés professionnels spécifiques, dont l’employabilité s’échange contre une dose de précarité.

116Bibliographie

Alonzo P., Chardon O., 2006, « Quelle carrière professionnelle pour les salariés non qualifiés ? », Insee, Données sociales, p. 265-272.

Amossé T., 2004, « Professions au féminin. Représentation statistique, construction sociale », Travail, genre et sociétés, no 11, p. 31-46.

Amossé T., 2003, « Interne ou externe, deux visages de la mobilité professionnelle », Insee Première, no 921.

Amossé T., 2002, « Vingt-cinq ans de transformation des mobilités sur le marché du travail », Insee, Données sociales, p. 235-242 (http://bibliotheque.insee.net/index.php?lvl=notice_display&id=110750).

Amossé T., Ben Halima M.-A., 2010, « Mobilité et stabilité sur le marché du travail : une dualisation en trompe-l’œil », Connaissance de l’emploi, no 75.

Amossé T., Chardon O., 2006, « Les travailleurs non qualifiés : une nouvelle classe sociale ? », Économie et statistique, no 393-394, p. 203-229.

Amossé T., Perraudin C., Petit H., 2011, « Mobilité et segmentation du marché du travail : quel parcours professionnel après avoir perdu ou quitté son emploi ? », Économie et statistique, no 450, p. 80-105.

Askenazy P., Palier B., 2018, “France : Rising Precariousness Supported by the Welfare state”, Working Paper, no 74, LIEPP.

Barlet M., Minni C., Ettouati S., Finot J., Paraire X., 2014, « Entre 2000 et 2012, forte hausse des embauches en contrats temporaires, mais stabilisation de la part des CDI dans l’emploi », Dares Analyses, no 56.

Behaghel L., 2003, « Insécurité de l’emploi : le rôle protecteur de l’ancienneté a-t-il baissé en France ? », Économie et statistique, no 366, p. 3-29.

Benghalem H., 2016, « La majorité des embauches en contrats courts se font chez un ancien employeur », Unédic, Éclairages, no 14.

Berche K., Hagneré C., Vong M., 2011, « Les déclarations d’embauche entre 2000 et 2010 : une évolution marquée par la progression des CDD de moins d’un mois », AcossStat, no 143.

Blasco S., Givord P., 2010, « Les trajectoires professionnelles en début de vie active : quel impact des contrats temporaires ? », Économie et statistique, no 431-432, p. 73-93.

Bornstein A., Perdrizet W., 2019, « Le développement des contrats de très courte durée en France », Trésor-éco, no 238.

Boyer R., Beffa J.-L., Touffut J.-P., 1999, « Les relations salariales en France : État, entreprises, marchés financiers », Notes de la fondation Saint-Simon, no 107.

117Céreq, 2017, (coll.), Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie active de la génération 2013. Résultats de l’enquête 2016, Céreq Enquêtes, no 1.

Chapoulie S., 2000, « Une nouvelle carte de la mobilité professionnelle », Économie et Statistique, no 331, p. 25-45.

Chardon O., 2002, « La qualification des employés », Insee, Document de travail.

Chardon O., 2001, « Les transformations de l’emploi non qualifié depuis vingt ans », Insee Première, no 796.

Cochard M., Cornilleau G., Heyer É., 2010, « Les marchés du travail dans la crise », Économie et statistique, no 438-440, p. 181-204.

Couppié T., Gasquet C., Lopez A., 2007, Quand la carrière commence… Les sept premières années de vie active de la génération 98, Céreq.

Doeringer P. B., Piore M., 1971, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Heath Lexington Books ?1985, 2e éd. augmentée, Armonk Sharpe ?.

Duhautois R., Petit H., Remillon D., 2012, La mobilité professionnelle, La Découverte.

Flamand J., 2016, « Les transitions professionnelles, révélatrices d’un marché du travail à deux vitesses », France Stratégie, La note d’analyse, no 50.

Gazier B., Petit H., 2019, Économie du travail et de l’emploi, La Découverte.

Gazier B., Petit H., 2007, “French labour market segmentation and French labour market policies since the seventies : connecting changes”, Économies et Sociétés, Série Socio-Économie du travail, no 28, p. 1027-1056.

Germe J.-F., 2001, « Au-delà des marchés internes : quelles mobilités, quelles trajectoires ? », Formation Emploi, no 76, p. 129-145.

Jauneau Y., Vidalenc J., 2019, « Les salariés en contrat court : des allers-retours plus fréquents entre emploi, chômage et inactivité », Insee Première, no 1736.

Journeau F., 2019, « Relations de travail suivies : 2 CDD courts sur 3 s’inscrivent dans une succession de contrats de travail chez le même employeur », Unédic, Éclairages, juillet.

Lainé F., 2010, « La mobilité professionnelle : facteurs structurels et spécificités de l’Île-de-France », Économie et statistique, no 431-432.

Lainé F., 2016, « Les ruptures professionnelles : questions de mesure et éléments d’analyse », Céreq Échanges, no 1, p. 233-246.

Liégey M., 2009, « L’ajustement de l’emploi dans la crise : la flexibilité sans la mobilité ? », CAS, La note de veille, no 156.

Lizé L., Prokovas N., 2014, « Au sortir du chômage : précaires malgré un contrat à durée indéterminée ? », Formation emploi, no 125, p. 89-112.

Lizé L., Prokovas N., 2009, « La sortie du chômage : le jeu des mobilités ascendantes et descendantes », Économie appliquée, t. LXI, no 1, p. 101-132.

Lhommeau B., Michel C., 2018, « Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? », Dares Analyses, no 49.

118Lopez A., 2004, « Les modes de stabilisation en emploi en début de vie active », Économie et statistique, no 378-379, p. 105-128.

Mansuy M., Minni C., 2004, « Le secteur du premier emploi oriente-t-il le début de parcours professionnel ? », Économie et statistique, no 378-379, p. 129-146.

Matus M., Prokovas N., 2014, « Changer de métier pour sortir du chômage ? », in Lamotte B., Le Roy A., Massit C., Puissant E., Innovations sociales, innovations économiques, Presses universitaires de Louvain, p. 263-285.

Monso O., 2006, « Changer de groupe social en cours de carrière », Insee Première, no 1112.

Nauze-Fichet E., Tomasini M., 2002, « Diplôme et insertion sur le marché du travail : approche salariale et professionnelle du déclassement », Économie et statistique, no 354, p. 21-43.

Paraire X., 2015, « Plus d’un tiers des CDI sont rompus avant un an », Dares Analyses, no 5.

Picart C., 2017, « Trois segments pour mieux décrire le marché du travail », Emploi, chômage et revenus du travail, Insee Références.

Picart C., 2014, « Une rotation de la main-d’œuvre presque quintuplée en 30 ans : plus qu’un essor des formes particulières d’emploi, un profond changement de leur usage », Emploi et salaires, Insee.

Ramaux C., 2006, Emploi : éloge de la stabilité. L’État social contre la flexicurité, Mille et une nuits.

Redor D., 2016, « Les réformes du marché du travail en Europe », Cahiers français, no 394, p. 60-65.

Rémy V., 2019, « Comment les employeurs mobilisent-ils les contrats très courts ? », Dares Analyses, no 19.

Simonnet V., Ulrich V., 2009, « La mobilité entre métiers : 30 % des personnes en emploi en 1998 avaient changé de métier en 2003 », Dares, Premières Synthèses, no 5.3.

119Annexe 1

Évolution de la situation individuelle

entre 2009-2010 et 2014-2015 (en %)

|

Situation n (% lignes) |

|||||||

|

Situation n-5 |

En emploi |

En formation |

Au chômage |

En cours d’études |

À la retraite |

Autres inactifs |

Total |

|

En emploi |

83,2 |

0,1 |

6,8 |

0,2 |

7,0 |

2,7 |

100 |

|

En formation |

82,8 |

1,5 |

10,6 |

0,5 |

0,0 |

4,6 |

100 |

|

Au chômage |

45,8 |

0,4 |

38,3 |

0,5 |

8,5 |

6,6 |

100 |

|

En cours d’études |

58,0 |

4,0 |

15,7 |

19,4 |

0,1 |

2,9 |

100 |

|

À la retraite |

1,7 |

0,0 |

0,0 |

0,2 |

97,7 |

0,4 |

100 |

|

Autres inactifs |

18,1 |

0,1 |

6,7 |

0,3 |

11,6 |

63,3 |

100 |

|

Total |

71,4 |

0,5 |

9,3 |

1,7 |

9,2 |

7,9 |

100 |

Lecture : parmi les personnes qui étaient en emploi en 2009-2010, 83,2 % sont également en emploi cinq ans plus tard, 7 % sont à la retraite, 6,8 % au chômage, 0,2 % en cours d ’ études, 0,1 % en formation, 2,7 % sont inactives.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-15 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

120Annexe 2

Situation par rapport à l’emploi

|

Situation vis-à-vis de l’emploi |

Nombre d’individus |

% |

|

Même employeur, sans chômage |

15 676 |

76,5 |

|

Changement d’employeur sans chômage |

2 907 |

14,2 |

|

Chômage cumulé 1-5 mois |

572 |

2,8 |

|

Chômage cumulé 6-11 mois |

496 |

2,4 |

|

Chômage cumulé 12-23 mois |

551 |

2,7 |

|

Chômage cumulé >=24 mois |

287 |

1,4 |

|

Total |

20 489 |

100,0 |

Champ : individus en emploi en 2009-2010 et 2014-2015.

Source : Insee, enquête FQP, 2014-2015 ; calculs des auteurs ; données pondérées.

121Annexe 3

Probabilité de changer de métier ou de connaître une mobilité sociale, ascendante ou descendante (logit) – odds ratios

|

Probabilité de changer de métier (famille professionnelle) |

Probabilité de connaître une mobilité ascendante |

Probabilité de connaître une mobilité descendante |

|

|

Variables/Modalités |

Odds ratio |

Odds ratio |

Odds ratio |

|

CHÔMAGE/DURÉE |

|||

|

Même employeur, sans chômage |

0,12*** |

0,35*** |

0,08*** |

|

Changement d’employeur sans chômage |

Réf. |

Réf. |

Réf. |

|

Chômage cumulé 1-5 mois |

ns |

0,68** |

1,51** |

|

Chômage cumulé 6-11 mois |

1,75*** |

ns |

1,62*** |

|

Chômage cumulé 12-23 mois |

1,56*** |

ns |

2,43*** |

|

Chômage cumulé >=24 mois |

1,69*** |

ns |

3,24*** |

|

GROUPE SOCIOPROFESSIONNEL EN 2009-2010 |

|||

|

Agriculteurs exploitants |

0,22*** |

||

|

Artisans-chefs d’entreprise |

ns |

||

|

Cadres et professions intellectuelles supérieures |

0,71*** |

3,20*** |

|

|

Professions intermédiaires |

Réf. |

Réf. |

Réf. |

|

Employés non qualifiés |

ns |

3,0*** |

|

|