Luther et le Liber vagatorum

- Type de publication : Article de revue

- Revue : Revue d’histoire et de philosophie religieuses

2021 – 1, 101e année, n° 1. varia - Auteur : Guicharrousse (Hubert)

- Résumé : Le Liber vagatorum, ouvrage populaire rhénan imprimé en 1510, met en garde contre la mendicité abusive. Il propose une typologie des mendiants et un glossaire de l’argot des truands, le Rotwelsch, comprenant de nombreux mots hébreux. Quels motifs conduisirent Luther à rééditer cet ouvrage en 1528 ? Au-delà d’une mise en garde contre les agissements du diable, la republication du Liber vagatorum doit être replacée dans le contexte des relations de Luther avec les Juifs et le judaïsme contemporain.

- Pages : 37 à 54

- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses

- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie

- EAN : 9782406115021

- ISBN : 978-2-406-11502-1

- ISSN : 2269-479X

- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11502-1.p.0037

- Éditeur : Classiques Garnier

- Mise en ligne : 15/03/2021

- Périodicité : Trimestrielle

- Langue : Français

- Mots-clés : Luther, Réforme protestante, littérature populaire, mendiants, Rotwelsch, hébreu, Juifs, Juifs convertis au christianisme, antijudaïsme, diable

Luther et le Liber vagatorum

Hubert Guicharrousse

Université Paris Nanterre – CEREG (UR 4223)

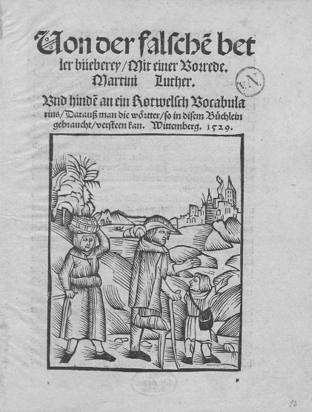

En 1528, Martin Luther fait republier à Wittenberg, sous le titre De la fourberie des faux mendiants (Von der falschen Betler büeberey), le Liber vagatorum, ouvrage imprimé pour la première fois vers 1510. Texte atypique parmi les impressions réalisées à Wittenberg, l’ouvrage est réédité par Georg Rhau, l’un des principaux imprimeurs et éditeurs de la Réforme luthérienne. Le Liber vagatorum (littéralement « livre des vagabonds », également connu en français sous le titre de Livre des gueux) est un tableau typologique du monde de la mendicité abusive, assorti du plus important lexique du Rotwelsch publié jusqu’alors. Le Rotwelsch était un sociolecte propre à la pègre et aux populations errantes des pays germanophones, comparable aux argots dans le monde francophone. Ce terme vient probablement du mot Rot au sens de « mendiant » (étymologie suggérée par le Liber vagatorum lui-même1), welsch désignant les langues romanes, plus particulièrement l’italien, et par extension tout langage incompréhensible.

Le but de l’ouvrage est de mettre en garde la population des villes et villages contre les pratiques des faux mendiants. Il ne s’agit donc pas d’un pamphlet contre les Juifs. Et pourtant, beaucoup d’auteurs du xvie siècle amalgamant les Juifs à la population marginale des « gens du voyage », la tradition des « livres des gueux » qui s’est développée dans toute l’Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge et au début de l’époque moderne mentionne aussi, à la marge, les populations juives. Le Liber vagatorum ne fait pas exception à 38cette règle. La question qui s’impose peut dès lors être formulée de la façon suivante : dans quel but Luther fait-il réimprimer cet ouvrage en 1528 ? D’autre part, faut-il supposer une relation entre la réédition de cet ouvrage et l’attitude du Réformateur envers les Juifs ? Afin de répondre à ces questions, l’attention sera tout d’abord portée sur les différentes éditions du Liber vagatorum jusqu’à celle de Luther en 1528. Dans un deuxième temps, il y aura lieu de mettre en évidence les différences entre les premières éditions de l’ouvrage et la version de Luther, et de situer ainsi la décision éditoriale singulière de 1528 dans le contexte des relations de Luther avec les Juifs.

Le Liber vagatorum :

un Volksbuch aux caractéristiques ambiguës

Un bestseller rhénan d’auteur inconnu

Il n’est pas possible de présenter ici de façon exhaustive l’histoire éditoriale du Liber vagatorum, qui a connu 32 impressions entre 1510 et 17552. Comme son auteur, sa date de première parution est de fait inconnue (aucune de ces deux informations ne figure sur la page de titre), mais elle est en tout état de cause postérieure à 1509, puisque cette date est évoquée dans le chapitre xv, qui traite des fausses parturientes. Il est également question dans ce chapitre de mendiantes qui prétendent avoir mis au monde un enfant mort-né, voire un monstre. C’est ainsi qu’à Pforzheim, en 1509, rapporte le Liber vagatorum, fournissant par là-même un terminus post quem, une femme prétendit avoir mis au monde un crapaud.

Des adaptations en bas-allemand furent également imprimées à partir de 1510 à Cologne, Brunswick et Magdebourg3. Pamphilus Gengenbach, écrivain bâlois, auteur principalement de jeux de carnaval (Fastnachtspiele), édita une adaptation en vers du Liber vagatorum, imprimée à Bâle vers 1517. Il faut ajouter à ce rapide panorama 8 éditions de la version de Luther, imprimées principalement à Nuremberg (mais indiquant Wittenberg 39comme lieu de publication), dont 5 du vivant du Réformateur4. Enfin, il faut noter 5 éditions publiées sous le titre Rotwelsche Grammatik, reproduisant le même texte en commençant par la partie lexicologique.

L’ouvrage est en effet composé de trois parties : une typologie des mendiants utilisant des méthodes frauduleuses, en 28 chapitres, une présentation condensée des pratiques malhonnêtes décrites, qualifiée par l’auteur de notabilia, enfin un glossaire du Rotwelsch à 219 entrées, fort probablement le premier dans son genre. Il ne s’agit cependant pas d’un ajout artificiel au texte, mais bien d’une aide à la lecture : en effet, le texte de l’ouvrage est émaillé de mots et expressions figurant dans le glossaire5. Quant à l’auteur, il a été l’objet de nombreuses conjectures et pendant longtemps assimilé à l’auteur et imprimeur bâlois Pamphilus Gengenbach, mais aussi à Thomas Murner ou Sebastian Brant. Il se dissimule dans la préface sous l’appellation d’expertus in trufis, trufa étant un terme de latin médiéval signifiant « tromperie6 ». Depuis le début du xxe siècle7, le Liber vagatorum est attribué par une majorité de chercheurs à Matthias Hütlin, religieux membre de l’ordre des hospitaliers du Saint-Esprit, maître d’hôpital à Pforzheim entre 1500 et 1524. Cette identification est fondée sur un passage d’une adaptation en bas-allemand publiée sans mention de lieu en 1510, affirmant à la fin de la première partie que c’est un « maître d’hôpital rhénan » (« ein Spitalmeister vp dem Ryn ») qui « a fait ensuite imprimer ce livre pour la première fois à Pforzheim » (« de dan dit bock to Pfortzen int erste heft drucken laten8 »). L’édition originale de l’ouvrage a donc probablement été imprimée à Pforzheim par Thomas Anshelm, connu notamment comme imprimeur de Johannes Reuchlin9. Cependant, cette attribution, bien que vraisemblable, ne peut pas être considérée comme certaine10.

40La mendicité, sujet de polémique au début du xvie siècle

Le Liber vagatorum, grâce à la promotion que lui assurèrent des personnalités comme Gengenbach et plus tard, a fortiori, Luther, était un ouvrage populaire (Volksbuch) bénéficiant d’un large colportage et qui a dû être fréquemment utilisé pour des lectures publiques. Il s’inscrit dans une tradition littéraire importante au xve et xvie siècle (et bien sûr au-delà), celle des ouvrages consacrés aux groupes marginaux de la société, genre dont on trouve des exemples dans toute l’Europe.

La question de la mendicité est très discutée à la fin du xve et au début du xvie siècle. Sebastian Brant lui-même juge nécessaire, dans sa Nef des fous (ouvrage imprimé pour la première fois en 1494), de consacrer un chapitre entier à ce sujet, le chapitre 63, intitulé Des mendiants (Von Bettleren), en affirmant en guise d’introduction que « Le monde entier aspire à la gueuserie11 » (pour gyl : mot emprunté à l’ancien français désignant la mendicité frauduleuse). La Nef des fous est d’ailleurs considérée comme l’une des sources possibles du Liber vagatorum, puisque l’on trouve dans l’œuvre de Brant 23 des termes de Rotwelsch figurant dans le glossaire12. En tout état de cause, Brant met en évidence dans son œuvre maîtresse l’intérêt pour l’argot de la pègre et des groupes marginaux dans les milieux intellectuels du tournant du xvie siècle. Parmi les auteurs qui s’interrogent sur cette langue secrète, il faut d’ailleurs mentionner Martin Luther lui-même.

Le développement exponentiel de la mendicité, surtout dans les villes, a manifestement pour cause la crise rurale que traverse le Saint-Empire, qui marginalise des populations entières. Cette crise provoque à son tour des mouvements de protestation divers, dont le plus important est le Bundschuh, de 1493 à 1517. Cependant, les élites restent longtemps attachées à une vision positive du mendiant comme envoyé de Dieu, conception héritée du Moyen-Âge. Faire l’aumône offre, en particulier aux riches, la possibilité de s’assurer du salut de leur âme, en soutenant de vrais indigents qui promettent de prier pour eux. Pour cela, il faut que les pauvres restent pauvres et conservent donc leur statut de faire-valoir des riches. L’Église catholique elle-même se finance aussi par la mendicité, par le biais des ordres mendiants créés au xiiie siècle, dont Luther réclame la 41suppression. Cependant, la mendicité abusive et frauduleuse semble s’être développée très tôt, influençant négativement la vision de la mendicité en général. Les mendiants en bonne santé (validi mendicantes) sont en effet des tire-au-flanc qui chamboulent la conception traditionnelle, accusation particulièrement grave qui en fait ipso facto des criminels. On peut même aller plus loin : ils remettent en question par leurs pratiques la théologie des bonnes œuvres et menacent le salut des âmes. La multiplication des exemples de ce type a pour conséquence un grand nombre de tentatives de réglementer la mendicité, que ce soit au plan municipal ou territorial, voire à l’échelle de l’Empire.

Avant la republication du Liber vagatorum, Luther se préoccupe dans plusieurs écrits des questions liées à la pauvreté et à la mendicité. Dès l’écrit À la noblesse allemande de 1520 (chapitre xxi), il déclare que chaque ville doit prendre en charge ses pauvres13. Son but est d’abolir la mendicité dans les villes, y compris, bien entendu, celle des ordres mendiants. Déjà, il dénonce avec véhémence la mendicité frauduleuse. En 1523, dans son écrit Organisation d’une caisse commune, rédigé pour la paroisse saxonne de Leisnig, il plaide pour une organisation municipale de l’assistance publique et réitère la distinction entre « vrais » et « faux » mendiants et entre mendiants autochtones et extérieurs à la paroisse14.

Divertir et avertir

Le Liber vagatorum est un ouvrage présentant une grande variété de contenus et de styles : analyses « sociologiques » sur les différents types de mendiants, présentation de leurs « méthodes de travail », jugement théologique sur leur nature profonde (sont-ils « bons » ou « mauvais » ?), enfin anecdotes (exempla) illustrant le propos et susceptibles de constituer un avertissement au lecteur. Chacun des chapitres de la première partie comporte en outre un conseil répondant à la question « faut-il leur donner l’aumône ? » La préface annonce d’emblée l’intention didactique et moralisatrice de l’auteur : l’ouvrage a été écrit « à l’intention de tous, en guise d’édification et d’admonition, y compris pour ceux qui ont besoin d’être informés sur ces sujets afin de s’amender et d’être ramenés dans le droit chemin15 ».

42Mais cette tendance moralisatrice n’est qu’une facette de l’ouvrage : elle est toujours associée à un penchant satirique qui n’est pas sans rappeler Brant et Murner, par l’évocation d’un monde haut en couleurs illustrant les différentes catégories d’aigrefins au moyen d’exempla16 : goliards, faux estropiés, faux marchands, faux pèlerins, falsificateurs de reliques, prêtres vivant en concubinage, colporteurs de thériaque, simulateurs de maladies mentales ou de crises épileptiques, fausses parturientes, faux lépreux, fausses juives converties au christianisme (Veranerinnen17), et d’autres encore. Il ne fait pas de doute que la description de ce monde interlope et des différentes techniques utilisées pour duper les honnêtes gens n’était pas, pour les contemporains, dépourvu de vis comica, et que, par conséquent, l’intention de l’auteur ou des auteurs du texte était aussi bien de divertir que d’avertir.

L’édition de Wittenberg de 1528

L’édition que Luther fait imprimer en 1528 est dans l’ensemble assez fidèle au texte original, mais comporte un certain nombre de modifications qui doivent être considérées comme des interventions, voire des prises de position de l’éditeur. Elles sont d’abord d’ordre linguistique, Luther adaptant le texte afin de le rendre moins « alémanique ». Mais les interventions éditoriales vont plus loin : tout d’abord, Luther modifie le titre de l’ouvrage, remplaçant Liber vagatorum par De la fourberie des faux mendiants (Von der falschen Betler büeberey), titre qui oriente immédiatement la réception de l’ouvrage, puisque le terme Büberei (fourberie, imposture, perfidie) est à l’époque, en particulier sous la plume de Luther, associé au diable. Le Réformateur a également supprimé la préface originale, qu’il a remplacée par une introduction de son cru. Cette préface attire elle aussi l’attention du lecteur sur des aspects que la préface originale n’évoque pas du tout.

43La préface : objectifs affichés

Cette préface est très brève (à peine une page dans l’Édition de Weimar18) et peut être analysée ici dans son intégralité. Luther semble tout d’abord prendre au pied de la lettre le qualificatif d’expertus in trufis désignant l’auteur dans la préface originale, déclarant qu’il considère « comme une bonne chose que cet opuscule non seulement ait été publié, mais ait été aussi presque partout abondamment diffusé, afin que l’on voie et comprenne pleinement à quel point le monde est tout entier soumis à l’empire du diable, à supposer que cela puisse contribuer à rendre les gens lucides et vigilants à son égard19 ». Alors que la préface originale se donne pour objectif d’informer la population et d’œuvrer en faveur de la repentance des malfrats, Luther justifie d’emblée par un argument théologique la réédition de l’ouvrage : son but est avant tout de lutter contre l’influence du diable dans le monde.

D’autre part, le Réformateur déclare que c’est aussi son intérêt pour le Rotwelsch qui l’a amené à republier le Liber vagatorum, dans la mesure où « assurément, cet idiome Rotwelsch est d’origine juive, car il comporte un grand nombre de mots hébraïques, comme ne manqueront pas de le remarquer ceux qui connaissent l’hébreu20 ». De fait, un rapide coup d’œil sur les entrées du glossaire nous montre que Luther a raison. Ainsi, la première entrée, folio 8 vo, est « Adone », traduit par « got », terme manifestement dérivé de l’hébreu adonaï. Le lexique présenté dans le glossaire est à plus de 22 % d’origine hébraïque ou araméenne, les mots d’origine allemande représentant près de 52 %. Le reste est emprunté principalement au latin ou aux langues romanes21.

La republication du Liber vagatorum a en effet lieu à un moment crucial de l’activité du Réformateur, les débuts de la traduction de l’Ancien Testament : après la parution des deux versions du Nouveau Testament en 1522, Luther commence la traduction de l’Ancien Testament, dont la première partie (Pentateuque) est imprimée 44pour la première fois en 1523. Suivent ensuite, à intervalles plus ou moins réguliers, des éditions des livres prophétiques. En 1528 paraît une traduction des prophètes Ésaïe et Zacharie, ainsi qu’une version révisée des Psaumes22. Il ne fait par conséquent aucun doute que Luther se considère lui-même comme l’un de ceux qui « connaissent l’hébreu », même si ses connaissances dans ce domaine ne sont guère assurées et qu’il doit avoir recours à des hébraïsants professionnels comme Matthäus Aurogallus (1490-1543), titulaire de la chaire d’hébreu à l’université de Wittenberg à partir de 1521. La réédition du Liber vagatorum se situe donc dans une période de la vie de Luther pendant laquelle il est très occupé par l’étude de l’hébreu et par la traduction de la Bible hébraïque.

Les modifications du texte

Les modifications apportées par Luther au texte du Liber vagatorum sont peu nombreuses, mais présentent incontestablement un caractère stratégique. Ainsi, dans la deuxième partie, l’auteur ajoute aux catégories déjà considérées comme criminelles les Questionierer, c’est-à-dire les moines mendiants. Il indique qu’il ne leur fait jamais l’aumône, sauf quand ils sont habilités par un document officiel (Botschaft) à intercéder auprès de « saint Antoine, saint Valentin, saint Bernard et le Saint-Esprit, lesquels sont autorisés par le Saint-Siège à Rome ». Luther ne peut pas s’empêcher d’« actualiser » le texte en ajoutant : « Mais à présent, eux aussi appartiennent au passé23. »

Luther a par ailleurs voulu que le texte soit encore plus accessible au grand public et a pour cette raison remplacé certaines expressions latines utilisées dans l’original (mais pas toutes) par des équivalents allemands, par exemple id est par das ist, ou encore ut supra24 par wie gesagt25.

Luther intervient également dans le vocabulaire Rotwelsch, en remplaçant le substantif boß (maison) par le mot hébreu beth : ce mot provient du yiddish26 et est effectivement lui-même issu de l’hébreu beth. Ainsi, dans le chapitre intitulé Von den Loßnern (mendiants prétendant être d’anciens prisonniers ou galériens, troisième chapitre 45de la première partie27) Luther transforme Sonneboß (maison close, du yiddish sonah, prostituée28) en Sonnebeth29. De même, plus loin dans ce chapitre, il substitue la forme dallingersbeth à dallingers bös (maison du bourreau) et schöcherbeth à schöcherbös (taverne, de schöchern, boire). Plus avant dans le texte, dans le chapitre intitulé Von den Grantnern30, il transforme des hautzen böß (« la maison du paysan ») en des hautzen beth31. Ces modifications destinées à souligner l’origine hébraïque du lexique du Rotwelsch le conduisent cependant à l’hypercorrection, puisque, dans le chapitre Von den Kammesierern (« des goliards »), il remplace une deuxième occurrence de sonneboß32 par sonebethbos33, étrange mot composé comprenant deux fois le mot « maison ».

Juifs, mendiants et truands

Bien que les Juifs ne constituent pas la cible principale du livre, ils apparaissent néanmoins à la marge, par l’évocation des Veranerinnen (converties), dans le chapitre xxiii de la première partie34 : « Des fausses converties », que nous citerons ici dans son intégralité.

Le chapitre xxiii traite de celles qui se font passer pour des Juives35, c’est-à-dire des femmes qui prétendent être des Juives baptisées, et donc devenues chrétiennes, et disent aux gens si leur père ou mère est ou n’est pas en enfer. Elles font la mendicité afin que les gens leur cèdent des manteaux, des vêtements ou d’autres choses. Elles ont également de faux certificats munis de sceaux contrefaits. Ces femmes-là sont appelées Veranerinnen.

Ce mot est, selon Siegmund Andreas Wolf, issu du yiddish Vermerin/Wermerin, qui signifie précisément « mendiante frauduleuse36 ». Cette « méthode de travail » consistant à se déclarer Juive ou Juif converti est bien entendu une invention de mendiants 46chrétiens, qui nous informe cependant aussi sur la réalité du processus de conversion aux débuts de l’époque moderne. En effet, les Juifs convertis bénéficient en général d’un soutien en argent ou en nature de la part de l’Église. Cette bienveillance de l’Église envers ses nouvelles ouailles a bien évidemment suscité des escroqueries, imaginées par des mendiants chrétiens, mais aussi parfois juifs. C’est ainsi que le Liber vagatorum évoque dans sa deuxième partie un « authentique » converti, Hans von Straßburg, au sujet duquel l’auteur rapporte :

De la même façon, garde-toi des médecins qui sillonnent le pays, vendent de la thériaque et des racines et font les importants. En particulier, il y en a certains qui sont aveugles, comme le dénommé Hans von Straßburg, qui était Juif et a été baptisé il y a quelques années de cela à Strasbourg, le jour de la Pentecôte ; on lui a crevé les yeux à Worms, de sorte qu’il est maintenant médecin et dit la bonne aventure aux gens, sillonne le pays et couillonne tout le monde d’une façon qu’il est inutile de relater ici37.

Hans von Straßburg est un des rares personnages du monde criminel des régions du cours supérieur du Rhin dont la vie peut être retracée grâce à des documents38. Un document d’archive de la ville de Nördlingen, daté de 1487, indique qu’à la Pentecôte, il essaye d’extorquer de l’argent aux habitants du quartier juif. Emprisonné et torturé, il avoue ses escroqueries, est fouetté et mis au pilori. Son cas est une des rares preuves de l’existence d’un contact entre une population juive paupérisée et le monde des errants et truands. Il semble donc accréditer la thèse de l’historien juif autrichien Rudolf Glanz (1892-1978) qui, dans un ouvrage publié en 1968, postulait l’existence, au début de l’époque moderne, d’un milieu juif vivant dans l’errance39. Cela expliquerait pourquoi le Rotwelsch est le seul argot des gueux et vagabonds jadis utilisé en Europe comprenant une proportion aussi importante de mots hébraïques et araméens (environ 20 % du lexique40). Mais reconnaissons que l’hypothèse de 47Glanz est contestée, car les témoignages écrits d’errants et truands juifs antérieurs au xviie siècle sont très rares41.

La crise sociale du xvie siècle conduit, bien que de façon limitée, au développement d’un prolétariat juif errant, les Schalantzjuden42, dont beaucoup vont de ville en ville et se font héberger comme « Gäscht » dans les communautés juives. Cependant, leur nombre a dû être assez restreint. Les Juifs non imposables ne sont en effet pas tolérés dans les villes. C’est sur cette base que se développe un mythe littéraire européen, celui du Juif errant, dont l’œuvre majeure paraît en 1602 à Leyde, le Volksbuch vom ewigen Juden. Mais selon la plupart des spécialistes du Rotwelsch, cette errance juive n’explique pas les emprunts massifs de la langue de la pègre à l’hébreu et à l’araméen, par l’intermédiaire du yiddish.

Le Hans von Straßburg évoqué dans la deuxième partie du Liber vagatorum incarne de façon exemplaire le destin tragique de nombreux convertis de cette époque, qui conduisait au déracinement et à l’hostilité de la communauté d’origine et s’achevait parfois dans la délinquance. Cependant, les conversions occupaient une place capitale dans la propagande de l’Église, ce qui encourageait ipso facto la pratique des conversions multiples sous de faux noms, en divers endroits, dans le but de bénéficier d’un soutien financier. Les Juifs convertis étaient gratifiés non seulement d’un soutien en argent, mais aussi parfois de fonctions officielles. Ainsi, Hans von Straßburg fut nommé gérant d’une auberge de pèlerins à Strasbourg, dont il fut cependant chassé après avoir escroqué des pèlerins en pratiquant le change des monnaies43. Après avoir été puni, il mena une existence itinérante.

48Le Liber vagatorum

et le débat sur le judaïsme pendant la Réforme

Hébreu et Rotwelsch

Bien que Luther ait réédité le Liber vagatorum en 1528, on ne trouve aucune mention de cet ouvrage dans ses écrits ou ceux de ses collaborateurs avant cette date. En revanche, dans le texte judéophobe Du Shem ha-meforash et de la généalogie du Christ publié en 1543, il lui consacre les lignes suivantes, dans lesquelles il faut peut-être voir le sens véritable de la republication de 1528 :

On apprend ainsi dans le Liber Vagatorum qu’ils [les mendiants] parlent rotwelsch. Cette langue comprend beaucoup d’emprunts a l’hébreu, ce qui signifie qu’ils sont proches des Juifs ou en sont issus44.

Le raisonnement est donc simple : la langue des malfrats utilisant nombre de mots hébraïques, cela implique que les Juifs sont un peuple criminel, ou plus exactement, que le monde des truands est issu des Juifs. Faut-il considérer que cette dénonciation des Juifs comme peuple criminel fait déjà partie, en germe, du projet éditorial de 1528 ? On peut le supposer, même si ce grief antijudaïque ne figure pas expressément dans la préface, tout entière placée sous le signe de la lutte contre le malin.

Pour le Luther de 1528, les Juifs sont-ils déjà des suppôts du diable ? Il est difficile de répondre à cette question en s’appuyant sur des éléments chronologiques précis. Souvenons-nous en effet que l’attitude positive de Luther vis-à-vis de Juifs, qui s’exprime dans le texte de 1523 Que Jésus-Christ est né juif, semble avoir été (selon le témoignage du Réformateur rapporté dans les Propos de table) fortement ébranlée par l’épisode biographique dit « du Tola », qui aurait eu lieu en 1525 ou 1526 : deux érudits juifs rendirent visite à Luther, évoquant lors d’une discussion l’éventualité d’une conversion au judaïsme des chrétiens passés à la Réforme. Luther leur aurait ensuite remis une lettre de recommandation contenant une invocation du Christ, afin que ceux-ci obtiennent un sauf-conduit. Cette lettre, affirme le Propos de table no 351245, aurait été l’objet de 49commentaires méprisants de la part des hôtes juifs du Réformateur, la phrase « Si seulement le Tola [“le pendu”, c’est-à-dire le Christ crucifié] n’y était pas mentionné » le bouleversant profondément46. Faut-il voir dans la réédition du Liber vagatorum l’une des premières prises de position judéophobes après cet épisode ? L’insistance de Luther à démontrer la parenté linguistique entre le Rotwelsch et l’hébreu suggère en tout cas qu’elle constitue un symptôme de son changement d’attitude vis-à-vis des Juifs.

Luther et les convertis

Toujours est-il que le fait que le Liber vagatorum ne parle pas des Juifs en tant que tels, mais exclusivement des convertis, vrais ou faux, pose la question du rapport du Réformateur à ces derniers. On sait que Luther éprouvait la plus grande méfiance envers les Juifs convertis, surtout ceux qui enseignaient l’hébreu. C’est ainsi qu’il fit renvoyer les deux premiers titulaires de la chaire d’hébreu de l’université de Wittenberg, Johann Böschenstein (pourtant « chrétien de naissance », mais soupçonné par Luther d’être d’origine juive) et le converti Matthäus Adriani, qu’il soupçonnait d’accorder une importance excessive aux problématiques strictement linguistiques, et donc de ne pas interpréter l’Ancien Testament selon des principes christologiques. Il est vrai que les hébraïstes d’origine juive ne sont pas les seuls à se voir reprocher une trop grande proximité avec l’interprétation rabbinique : des hébraïstes chrétiens tels Sebastian Münster sont l’objet d’attaques semblables de la part du Réformateur.

Après 1529, Luther suspecte manifestement les Juifs convertis d’insincérité. Alors qu’en 1523, dans sa lettre à un converti du nom de Bernhard47, dans la droite ligne de Que Jésus Christ est né juif publié la même année, il impute encore la piètre réputation des convertis aux mauvaises pratiques du clergé, dans une lettre au pasteur Heinrich Gnesius datée du 9 juillet 1530 et consacrée à la cérémonie de baptême d’une jeune fille juive, il exhorte le destinataire à s’assurer que la catéchumène ne simule pas la foi chrétienne, puisqu’en effet, « les Juifs se sont jusqu’à présent, de diverses manières, joués de notre foi48 ». C’est donc le soupçon qui 50domine très largement, même si le Réformateur ne refuse catégoriquement à aucun endroit de son œuvre l’idée de conversion en tant que telle49.

*

* *

Même s’il ne peut pas être considéré comme un écrit judéophobe à proprement parler, le Liber vagatorum, dans la version éditée par Luther en 1528, laisse par conséquent transparaître l’idée d’une alliance entre les Juifs et le monde diabolique des errants et truands. Il peut pour cette raison être considéré comme un symptôme de l’obsession judéophobe du dernier Luther. Pour le Réformateur, la culture populaire, le goût du pittoresque et du comique qui caractérisent l’ouvrage original passe au second plan, et le texte doit se plier aux impératifs théologiques de son rééditeur. C’est en effet la lutte contre le malin qu’il entend mettre en avant : il faut informer les chrétiens sur les agissements des compagnons du diable, notamment (même si ce n’est pas dit expressément) des Juifs, dont la collusion avec les puissances diaboliques est mise en évidence par l’étymologie du lexique Rotwelsch.

Bien plus, le Rotwelsch, langage de la dissimulation, est l’exact inverse de la Parole de Dieu telle que le Réformateur la conçoit, claire et accessible à tous. Un bref examen des dix occurrences de ce terme dans l’Édition de Weimar50 montre que pour Luther, ce vocable ne désigne pas seulement un langage incompréhensible, mais aussi un idiome créé pour tromper et semer la discorde, comme le fait le camp catholique, mais aussi, bien sûr, le diable, qui avance toujours masqué. Ce n’est pas un hasard si, dans De la papauté de Rome, fondée par le diable (1545), l’un des derniers textes en allemand de Luther, le pape Paul III est accusé d’utiliser son propre Rotwelsch pour tromper la chrétienté (en particulier l’empereur), créer une confusion linguistique et ainsi empêcher que le concile convoqué à Trente ne prenne réellement une voie œcuménique. Dans cette ultime démonstration du caractère diabolique de l’institution pontificale, Luther attache par conséquent une grande importance à la stratégie linguistique du camp adverse, 51caractérisée selon lui par l’emploi d’un idiolecte qu’il compare au jargon de la pègre.

Il me semble par conséquent qu’une nouvelle édition et traduction du Liber vagatorum, tant de l’original que de l’édition de Luther, est souhaitable, même si ce texte, émaillé de vocabulaire Rotwelsch, est par endroits difficile à rendre en français moderne. Le texte a certes déjà été traduit en français par l’érudit alsacien Paul Ristelhuber (1834-1899), mais cette traduction publiée en 1862 est souvent inexacte et ne correspond plus aux critères actuels. Une traduction nouvelle serait aussi l’occasion de se pencher sur les relations de Luther avec la tradition populaire, singulièrement celle des Historien, désignées depuis le xviiie siècle sous le terme générique de Volksbuch. Lui était-il vraiment hostile, comme d’aucuns, notamment parmi les commentateurs du Liber vagatorum, l’ont souvent affirmé51 ?

52

Figure 1. Von der falschen betler büeberey. Mit einer Vorrede Martini Luther. Édition de Wittemberg, 1529 [Nuremberg, Stüchs].

Cliché : Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Abteilung Historische Drucke, Signatur : Yc 3234 : R.

Bibliographie

Boehncke, Heiner – Johannsmeier, Rolf, Das Buch der Vaganten. Spieler, Huren, Leutbetrüger, Cologne, Prometh Verlag, 1987.

Brant, Sebastian, Das Narrenschiff, éd. Manfred Lemmer, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, coll. « Neudrucke Deutscher Literaturwerke, Neue Folge » 5, 1986 [1494].

Du Cange et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, 10 vol., Niort, L. Favre, 1883-1887.

Glanz, Rudolf, Geschichte des niederen jüdischen Volkes in Deutschland. Eine Studie über historisches Gaunertum, Bettelwesen und Vagantentum. New York, Waldon, 1968.

Grimm, Jacob und Wilhelm, Deutsches Wörterbuch. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften Berlin, 33 vol., Leipzig, Hirzel, 1854-1960 [réimpression : Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984].

Jütte, Robert, Abbild und soziale Wirklichkeit des Bettler- und Gaunertums zu Beginn der Neuzeit : sozial-, mentalitäts- und sprachgeschichtliche Studien zum Liber vagatorum (1510), Cologne – Vienne, Böhlau, coll. « Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte » 27, 1988.

Kluge, Friedrich, Rotwelsch. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, Strasbourg, Trübner, 1901.

Lieber [sic] Vagatorum Der betler orden, s. l., s. d. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, cote Rar. 78 [VD16 L 1543]. Consultable sur le site de la bibliothèque (MDZ. Münchener Digitalisierungszentrum, Digitale Bibliothek, voir http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009344/image_5 [au 10/12/2020]), qui propose également une édition strasbourgeoise du texte (Rar. 77, VD16 L 1548).

Luther, Martin : WA = D. Martin Luthers Werke, Vienne – Cologne – Weimar, Böhlau, 1883-2009. WA TR : Tischreden (propos de table), WA Br : Briefwechsel (correspondance).

Luther, [Martin,] Œuvres I, sous la dir. de Marc Lienhard et Matthieu Arnold, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » 455, 1999.

Luther, Martin (éd.), Von der falschen Betler büeberey/Mit einer Vorrede Martini Luther. Vnd hinden an ein Rotwelsch Vocabularius/darauß man die wörtter/so in dysem büchlein gebraucht/verstehen kan, Wittemberg, MMXXVIII [sic]. Exemplaire consulté à la Staatsbibliothek de Berlin, cote Yc3232.

Morgenstern, Matthias, Luther et la Kabbale, Paris, Honoré Champion, 2019.

54Osten-Sacken, Peter von der, Luther und die Juden. Neu untersucht anhand von Anton Margarithas „Der gantz Jüdisch glaub“(1530/31), Stuttgart, Kohlhammer, 2002.

Ristelhuber, Paul, Liber Vagatorum. Le livre des gueux, Strasbourg, Berger-Levrault, 1862.

Schüssler, Martin, « Die Entwicklung der Gauner- und Verbrechersprache „Rotwelsch“in Deutschland von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 118, 2001, p. 387-419.

Schildt, Joachim, Martin Luther und die deutsche Bibel, Eisenach, Wartburg-Stiftung, 1983.

Wolf, Siegmund Andreas, Wörterbuch des Rotwelschen, Mannheim, Bibliographisches Institut, 1956 [nouvelle édition : Hambourg, Buske, 1985].

1 Cf. le glossaire, Liber vagatorum, folio 10 ro, entrée Rotboß, et WA 26, 653, 17, entrée Rotbeth : « betler herberg ». Voir également Grimm, 1854-1960, à l’article Rotwälsch (vol. 14, col. 1324).

2 Jütte, 1988, p. 113.

3 Ibid., p. 116.

4 WA 26, 636 sq.

5 Cf. le sous-titre de l’édition de Luther, 1528 : « Vnd hinden an ein Rotwelsch Vocabularius/darauß man die wörtter/so in dysem büchlein gebraucht/verstehen kan. » (« Avec en annexe un glossaire du Rotwelsch grâce auquel ont peut comprendre les mots utilisés dans cet opuscule. »)

6 Du Cange, 1883-1887, tome 8, col. 198a : « Trufa, truffa, trupha : Fraus, nequitia, jocus. »

7 Alfred Götze in : Kluge, 1901, p. 589.

8 Kluge, 1901, p. 75.

9 Boehncke –Johannsmeier, 1987, p. 36-37, 48-49.

10 Jütte, 1988, p. 114 sq.

11 Brant, 1984 [1494], p. 153 : « All welt die ryecht sich yetz vff gyl ».

12 Voir Jütte, 1988, p. 37.

13 WA 6, 450 sqq. Voir la traduction in : Luther, 1999, p. 648 sq.

14 WA 12, 11-30. Voir la traduction par Annemarie Lienhard, ibid., p. 81-86.

15 Liber vagatorum, préface, folio 1 ro : « allen menschen zu einer vnderweisung und lere, vnnd denen die diße stück brauchen zu einer besserung vnd bekerung. »

16 Voir Liber vagatorum, folio 4 vo.

17 Liber vagatorum, folio 6 vo.

18 WA 26, 638-639.

19 WA 26, 638, 10-14 : « Ich habs aber fur gut angesehen, das solch büchlin nicht alleine am tage bliebe, sondern auch fast uberall gemein wurde, damit man doch sehe und greiffe, wie der teuffel so gewaltig ynn der welt regiere, obs helffen wolte, das man klug wurde und sich fur yhm ein mal fursehen wolte. »

20 WA 26, 638, 14-16 : « Es ist freylich solch rotwelsche sprache von den Juden kommen, denn viel Ebreischer wort drynnen sind, wie denn wohl mercken werden, die sich auff Ebreisch verstehen. »

21 Voir Jütte, 1988, p. 146.

22 Sur la chronologie de la traduction allemande de la Bible par Luther, voir Schildt, 1983, p. 38-39.

23 WA 26, 650, 29 : « Aber itzt ists auch aus mit yhn. »

24 Liber vagatorum, folio 3 vo.

25 WA 26, 643, 24.

26 Wolf, 1956, 50385.

27 Liber vagatorum, folio 2 ro.

28 Wolf, 1956, article Sonne [5384].

29 WA 26, 640, 21.

30 Liber vagatorum, folio 3 vo.

31 Ibid., folio 3 vo.

32 Ibid., folio 3 ro.

33 WA 26, 642, 33.

34 Liber vagatorum, folio 6 vo.

35 Pour « auf keimen gehen », expression qui ne figure pas dans le glossaire du Liber vagatorum et est expliquée par Wolf, 1956, article Chaim [824]. En yiddish, le prénom hébraïque Chajim (« les vivants ») désigne les Juifs par opposition aux goyim. L’adjectif keimisch qui en est dérivé signifie « juif ».

36 Wolf, 1956, article Vermerin, Wermerin [6036].

37 Liber vagatorum, folio 8 ro : « Hüt dich des gleichen auch vor den artzten die affter land ziehen vnd tyriack vnd wurtzlen feil tragen vnd tun sich grosser ding auß vnd besunder seind etlich blinden einer genant hans von Straßburg ist gewesen ein iude vnd ist zu Straßburg getaufft worden in den pfingsten vor iaren/vnnd seind in [sic] sein augen außgestochen worden zu Worms, vnnd der ist yetzund artzt vnd sagt den leuten war vnd zeucht affter land vnd bescheyßt alle menschen. Hie ist nit notig kunt es wol sagen. »

38 Sur Hans von Straßburg, voir Boehncke – Johannsmeier, 1987, p. 120 sq.

39 Glanz, 1968.

40 Jütte, 1988, p. 114 sq.

41 Voir un résumé de la discussion in : Schüßler, 2001, p. 413-419.

42 Ou Schalantjuden. Cf. Schüßler, 2001, p. 418 : « […] junge Männer, ähnlich den christlichen Scholaren, die unterwegs waren zu berühmten Rabbinern zum Studium der Thora, oder von dort kamen. » Cf. également Glanz, 1968, p. 14-20. L’étymologie du mot est peut-être à mettre en relation avec le verbe schalatzen, au sens de « déambuler, flâner ». Voir à ce sujet Grimm, 1854-1960, à l’article schalatzen (vol. 14, col. 2058).

43 Boehncke – Johannsmeier, 1987, p. 136.

44 WA 53, 615, 6-7. Voir la traduction in : Morgenstern, 2019, p. 79 sq.

45 WA TR 3, 370, 9-21, no 3512.

46 Voir Osten-Sacken, 2002, p. 106.

47 WA Br 3, 101 sq. Cette lettre a été publiée par Justus Jonas dans une édition latine de Que Jésus-Christ est né Juif (Wittenberg, Hans Lufft, 1524 – voir WA 11, 309).

48 WA Br 5, 452, 21-24 : « Verumtamen vide, ne illa puella fingat fidem Christi, mira enim istud genus hominum fingit […] sed quod hactenus varie illuserunt Iudaei fidem nostram. »

49 Cf. à ce sujet Osten-Sacken, 2002, p. 115.

50 WA 1, 393, 6 ; 26, 638, 14 ; 30II, 441, 26 ; 30II, 466, 24 ; 53, 615, 6 ; 54, 217, 11 ; 54, 218, 25 ; 54, 222, 16-17 ; 54, 224, 31 ; 54, 227, 10.

51 Voir à ce sujet Boehncke – Johannsmeier, 1987, p. 66-68.