Sur les traces textuelles et iconographiques du sagittaire dans les Histoires de Troie au Moyen Âge

- Type de publication : Article de revue

- Revue : Encomia

2022, n° 44. varia - Auteurs : Endress (Laura), Müller (Barbara Gwenaël)

- Résumé : Cette contribution s’intéresse aux représentations, en texte et en image, du sagittaire qui intervient dans le Roman de Troie et un ensemble de ses descendants. On cherchera à dresser le portrait de cette créature hybride dans l’œuvre de Benoît de Sainte-Maure et ses mises en prose d’un côté, et dans l’Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne et ses traductions françaises de l’autre, en confrontant ensuite les données textuelles et l’iconographie dans les manuscrits de ces œuvres.

- Pages : 83 à 125

- Revue : Encomia

- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques

- EAN : 9782406167266

- ISBN : 978-2-406-16726-6

- ISSN : 2430-8226

- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16726-6.p.0083

- Éditeur : Classiques Garnier

- Mise en ligne : 24/04/2024

- Périodicité : Annuelle

- Langue : Français

- Mots-clés : matière de Troie, antiquité au Moyen Âge, Roman de Troie, créatures imaginaires, traditions textuelles, iconographie

Sur les traces textuelles et iconographiques du sagittaire dans les Histoires de Troie au Moyen Âge

Le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure est souvent considéré comme le texte fondateur de la légende troyenne dans la littérature du Moyen Âge.1 Rédigé vers 1165, ce roman d’Antiquité en vers a exercé une vaste influence, restant pendant des siècles un point de référence central pour la transmission médiévale du récit de la guerre décennale entre Grecs et Troyens. Si Benoît a puisé la trame principale des nombreuses batailles dans le De excidio Troiae attribué à Darès le Phrygien, il n’a cependant pas été sans introduire des éléments novateurs dans son œuvre romanesque. Il semble ainsi être le premier à faire figurer, dans le cadre de l’histoire de Troie, une créature merveilleuse, désignée par le nom de sagittaire,2 qui entre en combat du côté des Troyens dans le cadre de la cinquième bataille contre les Grecs. Le nom de cette créature fait penser tout d’abord à la constellation éponyme, dont l’étymon latin sagittarius rappelle qu’elle est censée représenter un archer. Le Sagittaire est cependant, déjà dans la période antique, figuré comme un archer bien particulier : comme le souligne Jacqueline Leclercq-Marx, la tradition iconographique antique autour de cette constellation zodiacale, qui sera récupérée par le Moyen Âge, représentait typiquement soit un centaure, soit un hippopode (à savoir un être à torse d’homme avec, respectivement, quatre ou deux pattes de cheval).3 Ajoutons à cela la 84convergence sémantique des termes latins centaurus et sagittarius au Moyen Âge central, qui implique aussi en langue vernaculaire une synonymie entre centaure et sagittaire pour désigner le même type d’être hybride.4 C’est aussi sous la forme générique d’un hybride homme-cheval que se présente le sagittaire du Roman de Troie. Toutefois, contrairement au Sagittaire zodiacal aux traits inoffensifs, celui de Benoît se caractérise par un aspect effrayant et un comportement violent qui suscite la peur de tous ceux qui doivent lui faire face.

C’est ce sagittaire en particulier, ainsi que les représentations de ce dernier dans une série d’adaptations directes et indirectes de l’œuvre de Benoît ayant vu le jour au Moyen Âge, qui nous intéressera dans les pages qui suivent. Le sujet en question, il convient de le souligner, a déjà fait l’objet d’un certain nombre d’études. De fait, Francis Dubost a déjà abordé le rôle de cet ‘autre guerrier’ relevant du bestiaire fantastique sous un angle littéraire, en l’examinant à côté des sagittaires qui interviennent dans La mort d’Aymeri de Narbonne.5 Stefania Cerrito s’est penchée à son tour sur le sagittaire dans le roman de Benoît et les œuvres qui en dérivent, en dressant un tableau de la ‘mouvance’ iconographique et textuelle qui touche les portraits de la créature dans ce cadre.6 Tout en nous 85appuyant sur ces études, notre but est d’apporter une nouvelle lumière sur la tradition romanesque en jeu, en nous focalisant sur le portrait du sagittaire qui se dégage de certains ensembles de textes. Rappelons à cet égard que le sagittaire de Troie a eu une carrière textuelle prolifique au Moyen Âge, étant donné que le Roman de Troie a connu toute une série d’adaptations durant cette période. On en connaît tout d’abord cinq mises en prose françaises, appelées par convention Prose 1–5, qui ont vu le jour à partir du dernier quart du xiiie siècle.7 Le roman a aussi été traduit en latin vers la même époque par le juge de Messine Guido delle Colonne, dont l’Historia destructionis Troiae fut complétée en 1287. L’œuvre de Guido a ensuite été traduite en français à plusieurs reprises, à partir des années 1380 et au cours du xve siècle, donnant lieu, entre autres, aux cinq adaptations directes que nous désignerons ici par Guido A–E.8 Les textes en question, illustrés dans la table 1 infra, ont connu une diffusion inégale : certains ne survivent que dans un seul témoin, d’autres ont connu une plus ample diffusion, comptant plusieurs dizaines, voire centaines de manuscrits. Nous avons décidé de tenir compte de l’ensemble de ces textes dans le cadre de la présente étude, en nous orientant d’après les œuvres survivant dans plusieurs témoins et en réservant une place plus marginale aux Prose 4, Guido D et Guido E, présents chacun dans un manuscrit unique. Nous avons, par ailleurs, été amenées à exclure Prose 3, parce que la section où devrait figurer le sagittaire semble absente.9

86|

Texte |

Date et lieu |

Manuscrits |

Édition ou manuscrit(s) de référence |

|

Le Roman de Troie |

ca. 1165 |

ca.60 mss. ou frg. |

Éd. Constans = Le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, éd. par Léopold Constans (Paris : Firmin Didot, 1904–1912), 6 vols. |

|

Prose 1 |

xiii e s. (2/2), Morée, Corinthie |

19 mss., 1 frg. |

Éd. Constans et Faral = Le roman de Troie en prose, éd. par Léopold Constans et Edmond Faral (Paris : Honoré Champion, 1922). Édition de la première moitié du texte dans sa version ‘commune’, d’après le ms. Paris, BnF, fr. 1612. |

|

Prose 2 |

xiii e s. (4/4), Italie du Nord |

3 mss. |

Ms. Grenoble = Ms. Grenoble, BM, 861 (263) (Ms. de base des extraits cités) Ms. collationné : Ms. Paris, BnF, NAF 9603 Édition consultée secondairement : Valeria Mezzana, Édition de la deuxième mise en prose du Roman de Troie d’après le manuscrit de Grenoble, Mémoire de Master, Université Grenoble Alpes et Università di studi di Padova, 2021. |

|

Prose 3 |

xiii e s. (4/4), Italie |

1 ms. + 3 frg. |

Inédit. Édition en préparation par Luca Barbieri. |

|

Prose 4 |

xiii e s. (4/4), France |

1 ms. |

Éd. Vielliard = Le Roman de Troie en prose (Version du Cod. Bodmer 147), éd. par Françoise Vielliard, (Cologny–Genève : Fondation Martin Bodmer, 1979). |

|

Prose 5 |

xiv e s. (1/3) ?, Naples |

18 mss., 3 frg. |

Éd. Rochebouet = Le Roman de Troie en prose : Prose 5, éd. par Anne Rochebouet (Paris : Classiques Garnier, 2021). |

|

Historia destructionis Troiae |

1287 |

ca. 240 mss. |

Éd. Griffin = Guido de Columnis : Historia destructionis Troiae, éd. par Nathaniel Edward Griffin (Cambridge, Mass. : The Mediaeval Academy of America, 1936). |

| 87

Guido A |

ca. 1380, Beauvais |

6 mss. ou frg. |

Ms. KBR 9240 = Ms. Bruxelles, KBR 9240 (ms. de base des extraits cités) Mss. collationnés : Ms. Paris, BnF, fr. 22553 ; Ms. London, BL, Royal 16 F IX Nous n’avons pas pu consulter l’édition de Morgane Milhat, L’histoire de Troie au xve siècle. Édition critique de la première traduction française de l’Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne, thèse de l’École des Chartes, 2012. |

|

Guido B |

1453, Bourgogne |

2 mss. |

Ms. KBR 9570 = Ms. Bruxelles, KBR 9570 (ms. de base des extraits cités) Ms. consulté secondairement : Ms. Bruxelles, KBR 9264 |

|

Guido C |

ca. 1459, Bourgogne |

24 mss. |

Ms. KBR 9250–52 = Ms. Bruxelles, KBR 9250–52 (ms. de base des extraits cités ; état textuel le plus ancien, Guido C seul). Mss. collationnés : Bruxelles KBR 9253 (Guido C seul) ; Cologny, Fondation Bodmer, Cod. Bodmer 160 (Guido C dans une compilation avec des emprunts à l’Histoire ancienne jusqu’à César) ; Bruxelles, KBR 9254 (Guido C dans le Recueil des histoires de Troyes) ; Paris, Arsenal 3692 (id.) ; Paris, BnF, fr. 22552. (id.) |

|

Guido D |

Fin xve s., cour du roi de France |

1 ms. |

Inédit. Ms. Arsenal 5068 = Ms. Paris, Arsenal, 5068. |

|

Guido E |

ca. 1500, Paris |

1 ms. |

Inédit. Ms. NAF 24920 = Ms. Paris, BnF, NAF 24920. |

En examinant, dans un premier temps, les extraits où apparaît le sagittaire dans ces textes, nous nous sommes rendu compte que le contenu des portraits reste relativement stable entre Benoît et les Proses d’un côté10, et entre Guido et ses traductions de l’autre, et que son portrait 88change de manière plus notable en passant de Benoît à Guido. C’est pourquoi nous avons décidé d’aborder les textes en question regroupés en deux blocs, le premier représenté par le roman de Benoît et ses mises en prose vernaculaires, le second par le texte latin de Guido et ses traductions françaises. Nous tenterons de dresser le portrait-robot du sagittaire qui se dégage de chacun des deux ensembles textuels, en faisant ressortir ses traits distinctifs et en prenant note de la déclinaison différenciée de ces derniers. Nous évoquerons d’abord les spécificités du sagittaire dans le Roman de Troie et ses Proses, puis dans l’Historia destructionis Troiae et ses traductions. Dans un troisième volet concis, nous essayerons de voir si les constantes au niveau du texte sont présentes dans l’iconographie également. Notre étude s’accompagne d’une annexe réunissant les extraits parlant du sagittaire dans les textes en question, soit repris aux éditions de référence soit transcrits par nos soins d’après les manuscrits.

Le sagittaire dans le Roman de Troie

et ses mises en prose

Notre point de départ est le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure et ses adaptations en prose. Le sagittaire est évoqué à deux moments principaux du récit de Benoît, double mention qui sera reprise dans une partie des adaptations ultérieures.11 Il est mentionné une première fois dans l’énumération des alliés du roi Priam de Troie qui précède les longs récits des batailles, où l’on apprend qu’il fait partie de l’entourage du roi Pistropleus, qui vient en aide aux Troyens.12 Son moment de gloire – assez éphémère – arrive cependant dans la cinquième bataille entre les Grecs et les Troyens. D’après Francis Dubost, le sagittaire sert dans ce cadre ‘comme une sorte de machine de guerre vivante’ qui, en outre, 89est ‘animée par la puissance démoniaque’.13 On comprend pourquoi lorsqu’on regarde le portrait suivant d’après Benoît de Sainte-Maure, qui souligne l’aspect étrange et la nature bestiale de la créature accompagnant le roi Pistropleus :

Il [= Le roi Pistropleus] ot o sei un Saietaire

Qui mout ert fel e deputaire.

Dès le nombril enjusqu’a val

Ot cors e forme de cheval.

Il n’est rien nule, s’il vousist,

Que d’isnelece l’atainsist.

Cors, braz et chiere aveit semblanz

As noz, mais n’ert mie avenanz.

Il ne fust ja de dras vestuz,

Quar come beste estait peluz.

La chiere aveit de tel façon,

Plus ert vermeille d’un charbon.

Li ueil el chief li reluiseient,

Par nuit oscure li ardeient :

De treis granz liuës, senz mentir,

Le poüst om très bien choisir.

Tant par aveit la chiere orrible,

Soz ciel n’a nule rien qui vive

Que de lui ne preïst freor.14

Cette description est le point de départ de la tradition ultérieure. Il s’agira toujours d’un être hybride dont le corps inférieur est celui d’un cheval et dont la partie supérieure au nombril est humaine.15 La créature paraît sauvage car elle ne porte pas de vêtements ; par ailleurs, elle est entièrement poilue : ‘Quar come beste estait peluz’, précise Benoît.1690Les mises en prose insisteront toutes sur le pelage de la créature qui remplace, en un sens, les vêtements. Selon Prose 1, par exemple, ‘il n’avoit autre vesteüre que de ses pels meïsmes, si estoit tous vellus comme une beste’.17 L’aspect lui donne une touche de bestialité et de diabolique, qui fait penser, par exemple, au personnage romanesque de Merlin, né entièrement poilu, ce qui est indicatif de ses origines diaboliques.18 Lors de la description du visage du sagittaire, on se rapproche encore plus du démoniaque, car la chiere de la créature est soit plus rouge que la braise soit plus noire que le charbon, détail qui varie déjà dans les manuscrits du Roman de Troie et qui a laissé son empreinte dans les mises en prose.19 Dans ces derniers, sa face est ‘noire comme charbon’ (Prose 1) ou ‘noire comme arrement’ (Prose 5), mais la couleur peut aussi être étendue au corps entier, qui devient ‘vermoille come sanc’ (Prose 2).20 Pour compléter ce portrait insolite, le sagittaire a deux yeux luisants qui, dans certains manuscrits du Roman de Troie et ses mises en prose, ressemblent à des chandelles allumées qui percent la nuit et qu’on voit de très loin.21

Dans la suite, on apprend en outre que le sagittaire est une créature tellement redoutable qu’il fait peur à tous. Il n’existe, comme le précise Benoît, ‘nule rien qui vive’ sous le ciel qui ne craigne ce sagittaire. Même les Troyens, qui l’ont amené, le redoutent, car il relève de la merveille. 91Il dépasse le monde des humains.22 Par ailleurs, on ne manque pas d’éléments descriptifs qui soulignent l’horreur qu’il provoque. Il n’est mie avenanz (‘pas agréable’), mais fel et deputaire (‘méchant et malfaisant’) ; dans la plupart des textes, il est même explicitement qualifié de diable.23 Arrivé à la cinquième bataille, le sagittaire ne peut attendre l’heure de se lancer au combat. Toutefois, avant de le laisser aller, les Troyens le retiennent et lui indiquent qui attaquer. Lorsque les Troyens le lâchent, sa force surhumaine éclate. Dès qu’il entre dans la mêlée, il fait un tel vacarme, hurle et crie tellement qu’on l’entend dans tout le champ de bataille, ce qui souligne encore sa nature sauvage et bestiale : le texte de Prose 2 va jusqu’à dire qu’il fait ‘tel fremor q’il senbloit qe toute la terre deüst fondre desous ses piez’.24 Il est si fort qu’il abat deux ou trois chevaliers d’un seul coup et qu’il tue beaucoup d’adversaires en peu de temps.25 Il est armé d’un arc se composant, selon Benoît, de ‘gluz de cuir boillie’(une sorte de ‘pâte de cuir bouilli’)fait selon une ‘estrange maistrise’.26 Dans le carquois, fait d’or dans Le Roman de Troie et Prose 2, il porte des flèches garnies de plumes d’un oiseau exotique, qui porte différents noms dans la tradition textuelle et provient de terres lointaines.27 On est, en d’autres termes, confronté à un être redoutable, portant une arme faite de matériaux inhabituels venant de contrées 92éloignées où se trouvent les merveilles. On voit déjà à quel point cette arme est inquiétante. Néanmoins, ce n’est pas la seule chose qui rend ce guerrier terrifiant, car le sagittaire exhale une écume qui, chez Benoît, s’enflamme au contact de l’air et dont il enduit ses flèches, tirant ainsi des flèches enflammées.28 Dans la plupart des adaptations en prose, l’écume n’est pas explicitement inflammable mais venimeuse, ce qui rend ses traits tout aussi mortels.29

Le sagittaire cause beaucoup de dégâts aux Grecs mais il est finalement arrêté par Diomède, qui le tue en le tranchant en deux d’un coup d’épée, séparant ainsi la moitié humaine de la partie animale. Alors que la première tombe par terre, morte, la seconde continue à courir et doit être abattue une nouvelle fois par les Grecs :

Andous li trenche les costez,

En dous meitiez est desevrez :

Ço que d’ome est chiet en la place, —

Ço cuit, ja remandra la chace —

Ço que a beste ert resemblant

Ala grant pièce puis corant,

Tant que Grezeis l’ont abatu […].30

Si le coup d’épée initial de Diomède rétablit l’ordre naturel en séparant ce qui, comme le souligne Francis Dubost, n’aurait jamais dû se trouver ontologiquement réuni,31 la ‘double mort’ constitue le dernier indice – décisif – de la nature monstrueuse de la créature. Cette dernière est également mise en avant dans Prose 1, Prose 2 et Prose 5. On a l’impression, dans ces textes, d’être face à une mort qui convient spécifiquement à un être hybride. Alors qu’elle amène la destruction violente du sagittaire, elle finit par éterniser l’écho de sa nature double.

93Pour conclure ce premier volet, on peut bien dire que le sagittaire de Benoît et les adaptations en prose contiennent de nombreux indices bestiaux et démoniaques. Même sa partie a priori humaine est entachée d’étrangeté. En effet, comme l’avait déjà relevé Dubost, c’est surtout à cette dernière que se rapportent les traits physiques passés en revue.32 L’hybridité et la physionomie de sa moitié humaine – qui n’est justement pas vraiment humaine – est cependant encore, et peut-être surtout, accentuée par son comportement inquiétant, ses pouvoirs surhumains et les moyens de combattre qui semblent provenir d’un Autre Monde.

Le sagittaire chez Guido delle Colonne

et ses traductions

Le portrait percutant du sagittaire que fournit Benoît est difficile à égaler. Il est intéressant de se demander si la créature garde des caractéristiques comparables dans l’adaptation du Roman de Troie par Guido delle Colonne et ses traductions françaises. Chez Guido, comme chez Benoît déjà, le sagittaire est évoqué à deux moments principaux de la trame : d’abord, au moment où l’on apprend quels rois viennent en aide à Priam, puis, dans le cadre de la cinquième bataille, où il entre en action.33 Voici la description du sagittaire que propose Guido dans le second passage :34

Hic autem sagittarius ab umbilico superius erat homo, inferius erat equus, et in omni sui parte, tam superius quam inferius, coopertus erat ex innatis in eo pilis equinis. Facies autem eius, licet similis esset humane, tota erat rubea, igneum colorem habens, ac si carbo esset accensus, et equinos ex ore producebat hinnitus. Oculi autem eius erant splendidiores facie in ignis ardore, cum duas ardentes flammas igneas presentarent, propter quod intuentes horrore maximo deterrebat. Hic nulla armorum tutela uestitus cum quodam arcu in manu et quadam faretra plena sagittis bellum intrauit.

94Ce sagittaire était homme au-dessus du nombril, et cheval en dessous, et partout, en haut comme en bas, il était couvert de poils de cheval, poussant naturellement chez lui. Son visage, alors qu’il était semblable à celui d’un homme, était tout rouge, ayant la couleur du feu, comme braise embrasée, et de sa bouche sortaient des hennissements d’un cheval. Ses yeux resplendissaient encore plus, flamboyants comme feu dans son visage, comme deux flammes embrasées, et à cause de cela il rebutait d’effroi ceux qui le regardaient. Ce dernier entrait en bataille sans la protection d’une armure, mais avec un arc en main et un carquois plein de flèches.

On constate, tout d’abord, qu’on reconnaît bien la créature décrite chez Benoît (et ses mises en prose). Il s’agit toujours d’un être hybride, ayant le visage rouge comme la braise et deux yeux luisants.35 Ce sont des éléments qui seront aussi repris dans les adaptations françaises de Guido. Selon Guido A, par exemple, le visage du sagittaire est ‘rouge a couleur de feu, comme d’un carbon espris, et ses yeux sont plus resplendissans et ardans que sa face, et sambloient deux flammes de feu tres cleres’ ; Guido C, plus concis, lui donne des yeux ‘rouges comme charbon ardant’.36 Ce n’est donc pas dans la physionomie générale de la créature qu’il faut chercher les différences. Il y a dans ce portrait néanmoins deux éléments qui constituent soit des ajouts, soit des modifications par rapport à Benoît et qui apportent peut-être de petites nuances à ce portrait. Premièrement, le sagittarius de Guido est couvert ‘innatis in eo pilis equinis’ (littéralement ‘des poils de cheval qui lui sont naturels’). La mention explicite des poils 95de cheval couvrant l’ensemble ou une partie du corps de la créature est reprise dans quatre des cinq traductions.37 Pour être précis, l’information est même dédoublée dans une partie des textes, car déjà lors de la première mention du sagittaire, Guido déclare qu’il a des poils équins, même sur son visage humain.38 Le deuxième élément intéressant à retenir dans le portrait de Guido est l’indication ‘equinos ex ore producit hinnitus’ (‘de sa bouche, il produit des hennissements de cheval’). Au lieu d’exhaler une écume empoisonnée, inflammable, il hennit.39 Ces emplois de l’adjectif equinus suggèrent que la ‘nature’ de cette créature se rapproche peut-être davantage de celle d’un cheval que de celle d’un démon. Les hennissements, repris par Guido A et Guido B,40 ont été omis à partir de la troisième traduction, Guido C, qui abrège de manière générale et élimine tout le second portrait du sagittaire, se limitant à le décrire une seule fois. Ils manquent également dans Guido D et E. Les omissions sont moins probantes que les innovations lorsqu’il s’agit d’interpréter un portrait. Ici, il semble néanmoins intéressant d’en relever quelques-unes parce qu’elles vont toutes dans la même direction. Elles contribuent à rendre plus floue l’image du sagittaire, en gommant certains traits qui ont rapport à sa nature et ses attributs. On constate en effet plusieurs suppressions de la sorte. Chez Benoît, le sagittaire était explicitement ‘fel et deputaire’ ; chez Guido 96et la plupart de ses successeurs, il ne reste plus de trace explicite d’une nature véritablement maléfique de la créature.41 De plus, les précisions à propos des moyens étranges et non humains dont s’était servi le sagittaire de Benoît au combat disparaissent. Dans ce même ordre d’idées, on peut souligner que la description de son arc – forgé chez Benoît par ‘estrange maistrise’– fait défaut.42 On lit simplement qu’il entra en bataille avec un arc et un carquois plein de flèches, dont il sait bien se servir. Il est, en d’autres termes, un archer hors pair. Observons accessoirement que Guido A et Guido B emploient systématiquement le terme archier pour se référer au sagittarius de l’Historia destructionis Troiae. Il ne s’agit d’ailleurs pas des seuls éléments d’atténuation : le guerrier décrit par Guido ne porte, certes, pas d’armure, mais il n’est pas explicitement nu. Il n’apparaît pas non plus comme un monstre incontrôlable : les Troyens ne doivent pas lui indiquer qui attaquer et qui épargner, et il ne crie pas comme une furie assoiffée de sang. Il combat de façon autonome. Il n’y a pas non plus d’indice manifeste de ses pouvoirs surhumains : il n’abat pas trois chevaliers d’un seul coup, et ne se sert pas de flèches empoisonnées d’une bave qui s’enflamme lorsqu’elle entre en contact avec l’air. Il épouvante toujours, il est toujours ‘mirabile visu’, traduit, par exemple, par ‘merveilleux à regarder’ (Guido A) ou ‘d’espoentable regard’ (Guido B), ou ‘merveilleuse beste’ (Guido C) et il cause beaucoup de dommage aux Grecs, tuant bon nombre d’entre eux.43 Son portrait laisse une bonne place à l’imagination, mais en l’absence des autres éléments, l’impression qui se dégage de ces textes est qu’il est un archer habile et redoutable, insolite, certes, mais pas forcément un monstre ‘animé par la puissance démoniaque’.44

97Le dernier élément d’atténuation qu’on ne peut passer sous silence ici concerne le grand final de l’épisode. La créature tranchée chez Benoît en deux moitiés, dont la moitié animale continue à courir et doit être abattue à part comme si elle avait une vie propre, est tuée d’un simple coup d’épée par Diomède, disparaissant de la scène par la suite :45

Sagittarius ergo dum Dyomedem in sua sagitta percut [ t ] eret, Dyomedes cum ense suo uiriliter percussit ipsum inermem sic quod mortuum ipsum deiecit in terram.

Alors que le sagittaire frappait Diomède de ses flèches, Diomède perça vigoureusement ce dernier, qui était sans armure, d’une telle manière qu’il le renversa par terre, mort.

Il s’agit en effet d’une mort si peu extraordinaire que l’un des traducteurs, celui de Guido A, ne la traduit même pas, disant plutôt que le sagittaire, ayant affronté Diomède, ‘lui fist voye et recula’.46 Chez les autres, sa mort n’est plus une mort qui convient spécifiquement à une créature hybride insolite, mais semble être la mort d’un homme dans une scène de combat. Citons à titre d’exemple Guido C : ‘Le sagittaire l’avoit ja trait d’une saiecte, et Dyomedés […] se lança prez de lui et lui donna sy grant cop d’espee, a ce qu’ilz n’estoit pas armez, qu’il l’abati mort a terre’.47 L’insistance sur l’absence d’armure souligne en fin de compte la vulnérabilité du sagittaire, abattu d’un coup par Diomède, d’une façon presque susceptible d’éveiller de la pitié pour lui.

En somme, le sagittarius de Guido (et ses traducteurs) semble faire l’objet d’une double atténuation par rapport au sagittaire de Benoît et ses metteurs en prose. D’une part, sa nature équine est accentuée : il nous paraît plus animal que bestial. De l’autre, les spécificités ayant trait à son pouvoir surnaturel sont éliminées, conférant à l’ancien monstre aux allures de démon l’image d’un archer habile, dangereux parce qu’il maîtrise parfaitement son art, mais qui est tout aussi mortel que n’importe quel être humain. Notons au passage qu’aucun des traducteurs français de Guido n’est retourné à la version de Benoît pour ce passage.

98Un regard sur l’iconographie

Ce tour d’horizon – évidemment très rapide – des données textuelles nous donne l’impression que le sagittaire du Roman de Troie et ses proses s’insère plus manifestement dans l’ordre du bestial et du diabolique que celui de l’Historia destructionis Troiae et ses traductions, qui fait l’objet d’un portrait plus neutre, plus atténué, peut-être plus animalesque. À ce stade, on voudrait savoir si l’iconographie dans les manuscrits confirme l’impression que nous donnent les textes : les images respectent-elles les textes ? Nous nous limitons ici à relever quelques cas de figure frappants, tout en élargissant notre perspective au-delà des éditions et manuscrits cités précédemment aux autres manuscrits illustrés qui nous ont été accessibles.48

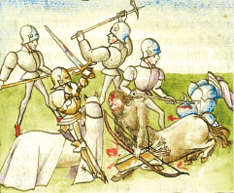

La mort du sagittaire est l’un des moments notables, illustré de manière manifestement différenciée dans les manuscrits des deux ensembles de textes. On en trouve des représentations dans certains manuscrits du Roman de Troie, de Prose 1, Prose 5, l’Historia destructionis Troiae latine et Guido C. Tous les témoins du premier ensemble de textes (c’est-à-dire de l’œuvre de Benoît de Sainte-Maure et ses adaptations en prose) montrent la mort insolite par laquelle les deux moitiés, humaine et animale, de la créature sont séparées. Dans certains témoins du Roman de Troie et de Prose 5, le sagittaire est illustré d’abord vivant, au milieu de la mêlée, et ensuite coupé en deux par Diomède. Ces deux moments figurent soit sur des miniatures séparées (cf. les fig. 1 et 2 ; aussi fig. 3, pour la scène de mort)49 soit en une seule illustration montrant des scènes successives (voir fig. 4).

99

Fig. 1 – Roman de Troie,

Ms. Paris, BnF, fr. 782, f. 79v. © Bibliothèque nationale de France.

Fig. 2 – Roman de Troie,

Ms. Paris, BnF, fr. 782, f. 80v. © Bibliothèque nationale de France.

Fig. 3 – Roman de Troie, Ms. Vatican, Biblioteca apostolica vaticana,

Reg. lat. 1505, 96v. © Biblioteca apostolica vaticana.

Fig 4 – Prose 5, Ms. London, BL, Stowe, 54, f. 116r.

© British Library Board, Stowe MS 54, f. 116r.

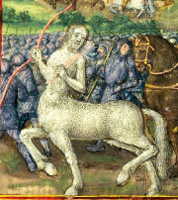

Dans les témoins que nous avons pu visionner de l’Historia destructionis Troiae et de ses traductions, en revanche, lorsque la mort du sagittaire est illustrée, on voit la créature blessée d’un coup d’épée et en train de saigner (comme sur les fig. 5 et 6, tirées de manuscrits de Guido C), mais jamais tranchée en deux. En d’autres termes, pour ce qui concerne le type de mort que subit le sagittaire, les illustrations respectent le texte. Cela vaut au moins pour les témoins qui nous sont connus.

Fig. 5 – Guido C,

Ms. Bruxelles, KBR 9650-52, f. 131v. © Bibliothèque royale de Belgique.

Fig. 6 – Guido C, Ms. Cologny, Fondation Bodmer, Bodmer 160, f. 185v. © Fondation Martin Bodmer, Cologny (Genève).

Le cas de la mort du sagittaire constitue toutefois une exception. À d’autres égards, les choses sont bien plus floues. C’est l’impression que l’on a en cherchant à savoir si les manuscrits de Benoît et ses Proses montrent une créature plus sauvage et bestiale, démoniaque et méchante que ceux de Guido et de ses traducteurs. Les manuscrits du Roman de Troie et de ses Proses témoignent tout d’abord de certaines représentations qui sont globalement conformes aux portraits peints dans les textes respectifs. On relève notamment la créature à la crinière indomptée et aux yeux rouges représentée dans la fig. 3. D’autres ne sont pas en désaccord avec le portrait donné par Benoît, mais ont l’air plus neutres (fig. 1 et 2). Cependant, d’autres encore ne respectent pas la description donnée par le texte : on trouve l’exemple d’un sagittaire entièrement vêtu, ayant l’air plus civilisé et dont la moitié supérieure paraît tout à fait celle d’un homme barbu (fig. 4), ainsi que plusieurs représentations dont la partie humaine n’est pas poilue (fig. 7, 8), l’une d’elles étant bipède à l’aspect très humain (fig. 7).50

103

Fig. 7 – Prose 5,

Ms. Paris, BnF, fr. 22554, f. 99r. © Bibliothèque nationale de France.

Fig. 8 – Roman de Troie, Ms. Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire,

Section Médecine, H 251, f. 49rb. © SCDI Montpellier – Service photographique.

Il existe en revanche des témoins de Guido et de ses traductions dans lesquels la créature a une allure qui conviendrait tout à fait au sagittaire diabolique décrit par Benoît : nu, poilu, hideux ayant l’air bien méchant (fig. 9 et 10). Cette même impression ne se dégage toutefois pas d’autres illustrations retrouvées dans le même ensemble de textes, montrant une créature qui paraît bien plus ‘animale’ que ‘bestiale’ à nos yeux (par exemple, fig. 11), soit dont la moitié supérieure est entièrement celle d’un archer humain, portant même un heaume (fig. 12). Les données iconographiques soulignent en même temps à quel point la représentation en image de traits non physiologiques tels que la méchanceté ou la nature démoniaque résultent d’une interprétation subjective. Il est difficile, par exemple, de reconnaître l’allure que voulait conférer l’enlumineur du sagittarius sur la fig. 13, plus susceptible de nous faire sourire que frissonner.

Fig. 9 – Guido C,

Ms. Paris, BnF, fr. 22552, f. 248r. © Bibliothèque nationale de France.

Fig. 10 – Historia destructionis Troiae, Ms. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 61, f. 116v. © Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 61, fol. 116v.

106

Fig. 11 – Guido E,

Ms. Paris, BnF, NAF 24920, f. 16r. © Bibliothèque nationale de France.

Fig. 12 – Historia destructionis Troiae, Ms. Cologny, Fondation Bodmer,

Bodmer 78, f. 50r. © Fondation Martin Bodmer, Cologny (Genève).

Fig. 13 – Historia destructionis Troiae,

Ms. Paris, BnF, lat. 5703, f. 61v. © Bibliothèque nationale de France.

Un dernier élément, moins ambivalent à décrire et qui mérite d’être relevé, concerne la physionomie générale de la créature. Nous avons mentionné en introduction, en renvoyant aux études de Jacqueline Leclercq-Marx,51 que la tradition iconographique du sagittaire qu’a connue le Moyen Âge comporte des créatures à quatre pattes, mais aussi 108des individus bipèdes. Les images du sagittaire de Troie confirment non seulement l’existence de ces deux types généraux, mais reflètent accessoirement tout un éventail de petites variations. Les créatures à quatre pattes de cheval, comme nous imaginons des centaures stéréotypés (fig. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, éventuellement 8), sont tout d’abord concurrencées non seulement par des individus ayant deux pattes équines (fig. 7, 9, 10, 12), mais aussi par des créatures quadrupèdes ayant des pattes à sabots fendus comme celles des chèvres (fig. 5). Nous n’avons pas trouvé ici d’exemples à deux pattes et sabots fendus, ce qui correspondrait à la physionomie typique du faune, mais la créature bipède sur la fig. 10 a une apparence distinctement faunesque. Les rapprochements entre ces différents types de créatures ne font que souligner l’intérêt d’examiner l’histoire de l’iconographie du sagittaire de Troie, non seulement à la lumière de celle des autres centaures, mais aussi d’autres êtres hybrides ayant des traits comparables qui peuplent les textes de l’époque.

Conclusion

Il est temps de clore ce voyage exploratoire dans les histoires de Troie. Les matériaux examinés nous ont tout d’abord permis d’esquisser les contours de deux portraits-robots du sagittaire qui se dégagent sommairement des deux ensembles de textes étudiés. Sur le plan des contenus textuels, nous n’avons constaté que peu de variations substantielles à l’intérieur de chaque ensemble de textes (surtout si l’on considère l’œuvre de Benoît et celle de Guido à la lumière de leurs adaptations respectives qui nous sont parvenues dans le plus grand nombre de manuscrits), ni aucune trace manifeste de contamination entre les deux filières.52 Il est en revanche probable que, à l’instar des mises en prosedu Roman de Troie, les différentes traductions de Guido ne dérivent pas chacune de manière entièrement indépendante de l’œuvre de Guido, mais qu’elles 109témoignent d’un certain nombre de rapports entre elles. Le matériel ne nous permet pas de dégager une évolution nette orientant les portraits individuels du sagittaire sur l’axe chronologique, et l’histoire se complique davantage encore quand l’iconographie entre en jeu. Les images racontent en effet une autre histoire que les textes, dépassant les traditions de ces derniers, s’inspirant sans doute de divers modèles. Si les textes ont jusqu’à un certain point influencé les images, les images du sagittaire de Troie ont-t-elles aussi influencé certains textes ? Ce serait une question intéressante à aborder, de même que celle des rapports entre les manuscrits de la riche descendance du Roman de Troie.

Laura Endress

Université libre de Bruxelles

lendress@rom.uzh.ch

Barbara Gwenaël Müller

Universität Zürich / Alma Mater Studiorum Università di Bologna

barbaragwenael.mueller@uzh.ch

110Annexe

Extraits textuels

Les extraits retenus dans cette annexe sont cités d’après les éditions et manuscrits indiqués dans la table aux pages 86-87. Dans les extraits de Prose 2 et Guido A–E, transcrits (et collationnés) par nos soins, nous avons résolu les abréviations, séparé les mots, fait la distinction entre i/j et u/v, et introduit des majuscules et des signes de ponctuation selon l’usage moderne. Nous nous sommes permis de corriger le texte d’un manuscrit de base lorsque ce dernier était manifestement erroné ou lacunaire, en recourant aux leçons des autres témoins consultés. Les corrections sont signalées dans les notes de bas de page, où nous retiendrons aussi des variantes ponctuelles, jugées intéressantes. Dans les notes concernées, les leçons et variantes transcrites d’après les manuscrits figurent en écriture romaine, alors que les sigles et les remarques de notre part figurent en italique.

Le Roman de Troie

Extraits cités d’après : Le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, éd. par Léopold Constans, 6 t. (Paris : Firmin Didot, 1904–1912).

Le roi Pistropleus amène un sagittaire (t. 1, vv. 6893–906)

Del reiaume d’Alizonie, / Qui vers terre est de Femenie, / Ou les chieres especes sont / Que l’om porte par tot le mont, / Vint Pistropleus, uns reis veillarz, / Qui mout ert sages des set arz : / Mainte merveille saveit faire. / Cist amena un Saietaire, / Dont en Tost fu grant reparlance / E dont Greu orent grant dotance : / Mout i orent pesme enemi, / Tant dementres come il vesqui ; / Mais ne dura pas longement / Assez orreiz avant cornent.

Portrait du sagittaire (t. 2, vv. 12405–39)

Il [= Pistropleus] ot o sei un Saietaire / Qui mout ert fel e deputaire. / Dès le nombril enjusqu’a val / Ot cors e forme de cheval. / Il n’est rien nule, s’il vousist, / Que d’isnelece l’atainsist. / Cors, braz et chiere aveit semblanz / As noz, mais n’ert mie avenanz. / Il ne fust ja de dras vestuz, / 111Quar come beste estait peluz. / La chiere aveit de tel façon, / Plus ert vermeille d’un charbon. / Li ueil el chief li reluiseient, / Par nuit oscure li ardeient : / De treis granz liuës, senz mentir, / Le poüst om très bien choisir. / Tant par aveit la chiere orrible, / Soz ciel n’a nule rien qui vive / Que de lui ne preïst freor. / Un arc portot : n’ert pas d’aubor, / Ainz ert de gluz de cuir boillie, / Soudez par estrange maistrie ; / Tant par ert forz, rien n’en traisist / Ne par force nel destendist. / Cent saietes de fin acier / Portot en un cuivre d’ormier, / D’alerions bien empenees : / Es granz terres deshabitees / Sont e conversent vers Midi.

Intervention du sagittaire dans la bataille (t. 2, vv. 12405–39)

Adonc laissierent cil aler / Le Saietaire, quil teneient / E qui en lor guarde l’aveient : / Mostré li ont as queus forface, / As queus ait e les queus hace. / Adonques saut, mout fait grant joie. / Mout le remirent cil de Troie. / Grant noise fait e brait e crie, / Que par trestot en vait l’oïe. / Toz ceuz de l’ost fait merveillier ; / E quant il veient l’Aversier / Qui a eus trait e quis ocit, / N’i a un sol, grant ne petit, / A cui il n’en prenge esfreance ; / E senz nule autre demorance / Se traient sus, e cil lor vait, / Qui estrange damage en fait. / Li Saietaires trait a eus : / A un sol coup en ocit dous / O treis, ço dit l’Escriz, sovent ; / En petit d’ore en ocit cent. / De la boche li saut escume. / Que par mi l’air del ciel alume. / La gent de Grèce mout s’esmaie. / Ses saietes, ainz qu’il les traie, / I mueilie e entosche e adeise ; / Après, si tost come il enteise, / Flambe li fers, l’airs e li venz. / Se longes durast cist contenz, / L’ost de Grèce fust maubaillie : / Ja uns sous n’en portast la vie. / Par l’esfreïssement de lui, / Si com jo pens e com jo cui, / En perdent le jor teus dous mile, / Dont bons chevaliers ert li pire : / Desconfist les li Saietaires.

Combat contre Diomède et mort du sagittaire (t. 2, vv. 12457–94)

Diomedès […] / […] Tot a cheval, l’espee traite / S’embat desus le Saietaire. / Entrepris est, ne sait que faire : / S’ariere tome, c’iert folie, / Sempres maneis perdra la vie ; — / Tel vint mil le siuënt e mais, / Qui o lui n’ont triuë ne pais ; — / Le Maufé crient dedevant sei, / Qui Greus a mis en tel esfrei. / Li Saietaires le choisi : / En haut cria, braist e heni ; / La terre crolla soz ses piez. / A lui a trait : mout fu iriez. / D’un dart d’acier l’a si feru / Qu’onc ne s’aresta en l’escu : / L’auberc li trenche e le costé, / De l’autre part fiert en un tré. / Por poi n’est morz : s’enz plus entrast, / Ja 112mais sa boche ne manjast. / Donc ra la main mise al tarquais, / Mais cil li vient de plain eslais, / Le brant d’acier li fait sentir. / Mout ot grant force e grant aïr : / Andous li trenche les costez, / En dous meitiez est desevrez : / Ço que d’ome est chiet en la place, — / Ço cuit, ja remandra la chace — / Ço que a beste ert resemblant / Ala grant pièce puis corant, / Tant que Grezeis l’ont abatu, / Qui en recuevrent lor vertu.

Prose 1

Extraits cités d’après : Le roman de Troie en prose, éd. par Léopold Constans et Edmond Faral (Paris : Honoré Champion, 1922).

Première mention du sagittaire (ch. 89, ll. 40–44)

De Lizoine, qui est près dou roiaume de Femenie, i vint Epistros le roi, qui mout estoit sages et engignos. Cestui amena avec lui le Sagitaire, que grant merveille fu a esgarder, si come vos oreis ; avec lui mil chevaliers.

Portrait du sagittaire (ch. 129, ll. 13–26)

[…] et [Pitroplex] aveuc lui amena un Sagitaire, qui mout estoit felon et orrible chose a veoir, car il estoit en forme d’ome dou nombril en amont, mais non pas mout avenant, quar il n’avoit autre vesteüre que de ses pels meïsmes, si estoit tous vellus comme une beste, et avoit forme de cheval par tout l’autre cors. La chiere avoit noire comme charbon, les eauz reluisans come chandoille ardans, si que de mout loing le pooit l’en veoir. Et si n’a riens el monde qui en lui esgarder ne fust tout esfrees. Un arc portoit en sa main, non mie de fust, mais de cuir boilli et de glus sodés par grant maïstere, et cent saietes de fien acier a son costé. Et dit l’en que tels manieres de bestes conversent ou parfont midi.

Intervention du sagittaire dans la bataille (ch. 129, ll. 33–43)

Et il se trait avant criant et demenoit grant joie, et brait si hidousement que par tout estoit oïs et regardés a grant merveilles. Et mout s’en merveillent ceaus de l’ost quant il virent cest diables qui traoit contre eaus, si furent si esfreez que maintenant se traient ensus. Et cil lor vait a l’encontre et lor fait estrange domage, quar a soul cop en ocioit trois ou quatre, si que en poi d’oure en ot mout ocis, quar de la boiche li sailloit une escoume que il toichoit a ses saietes que maintenant estoient envinemees, si que, se ceste chose durast gaires, un toust seul n’en fust eschapez.

113Combat contre Diomède et mort du sagittaire (ch. 130, ll. 18–21)

Diomedès estoit pres de lui l’espee en la main, si li trancha andeuz les costés ; et cil que estoit d’ome cheï en mi la place, et cil qui estoit cheval ala corant après grant piece, tant que il fu abatus […]

Prose 2

Extraits cités d’après : Ms. Grenoble, BM, 861 (263)

Manuscrits de contrôle : Ms. Paris, BnF, NAF 9603 (ff. 38v, 57rv) ; Oxford, Bodleian Library, Douce 196 (ff. 30v, 60v–61r).

Première mention du sagittaire

[26rb]Li roi Pistoplus i vint de molt loigne contree : ce fu dou roiaumes qi est decouste au roiaume de femes, lo u naissent les bones ispisses. Cestui roi amena ho lui un sien nevo, fils de sa sereor, qi Perse avoit non. Cestui roi estoit molt vaillant et molt saje, car il savoit les set ars. Si fasoit par son sens maintes mervoilles. Cestui mena a Troie un sagitaire qi estoit de molt fiere senblance a veoir. Cestui sagitaire fist de molt grant maus as Gresois tant com il dura ; mes il dura poi. Si horoiz avant coment il fist et coment il morut.

Portrait du sagittaire 53

[51vb] Cestui roi avoit amené a Troie un sagitaire qi estoit de mervoilleuse senblance, car il estoit dou nonbril en aval de forme et de senblance de cheval. L’autre cors et le bras et la chiere avoit fait com54 nos avons, mes il nen estoit pas avenable. Il nen avoit ja vesteüre nulle, ains estoit mult pelos, sa char estoit toute vermoille come sanc,55 ces euz relusoient par nuit hosucure,56 ausi com c’il fussent dui chandoilles alumee ; bien le peüst l’en chousir de troiz milliers de loinz. Cestui sagitaire estoit si horible chouse a veoir q’il nen est nuls homes nés de mere qi le veïst q’il n’en eüst57 grant paor et grant freor de lui. Il portoit un arc en sa main, non pas de fust, mels (sic) il estoit d’un cuir boillis soudés et laborés avec glus 114qi estoit si tenanz qe nulle rienz ne le peüst pas dejoindre ni destendre. Il aportoit dedenz un tarqais d’or.c. dars tos enpennés d’une penne d’oisel qi est apellés Dalerion,58 qe l’en prent en la grant desertine d’Inde. […]

Intervention dans la bataille, combat contre Diomède et mort du sagittaire 59

[52ra][…] Lor laiserent le sagitaire aller,60 car mostré li avoient a cui il deüst nuire et ferir. Et quant il l’orent61 laisiez, il comensa a sauter et a fer molt grant joie et a braire et a crier de tel force qe tot cels dou tornoi l’ooient molt clerement, qe mult se mervoillerent tos sels qi l’oïerent qe ce poit estre. Sels de Troie ausi le regarderent a grant mervoille. Il comensa a aler vers les Gresois. Et a traire a els de son arc molt fierement et a fer d’els molt grant damaje. Et quant les Gresois virent celui aversaire, il en furent molt durement esfreés et espaontés. Car il lor fesoit molt grant damaje. Il ne traist nuls dars de son arc q’il n’en ocie un Gresois ou doiz ou trois ; il en a mors en poi d’ore plus de.c. Il rendoit par la bouche esclume (sic)62 de qoi il bagnoit et adessoit ses saites. Les Gresois qe se virent ne porent plus soufrir, car trop furent durement espaontés (ce fu por la paor dou sagitaire tant seulement, selonc ce qe Daire nos raconte). En cele desconfiture, [53rb] trovons nos lisant, perdirent les Gresois plus de .x. mile chevaliers preus et hardis et conbatanz. Et c’il fust longuement duré, mors et destruit63 fussent esté les Gresois sanz recor et sanz recovrer ; mes une estrange aventure les delivra adonc de celui perilz, car quant la desconfiture estoit plus grant et plus desmesuree et qe le sagitaire les damegioit de tel mainiere qe nuls ne le pooit a coux ataindre, por ce qe nulle armeüre nen avoit a son arc defesion, il ala par tos sa et la les Gresois chassant. Le fiz Tideüs venoit adonc fuiant devant les Troienz. Il ne se garda mie quant il fu sor le sagitaire venus par devant un paveillon. Il se trova devant le sagitaire64 et derier 115les Troienz. Il ne sot q’il deüst fere. Il estoit adonc navré d’un dart par mi la teste, mez ne li grevoit mie trop. Quant le sagitaire le chousi, il comensa a braire et a crier et a faire tel fremor q’il senbloit qe toute la terre deust fondre desous ses piez. Il feri li fiz Tideüs d’un dars parmi le65 escuz teu coup q’il li passa li escu et hauberc et les dui coustés et s’en passa houtre et en feri un autre devers lui. Si vos di qe se li cous Diomedés fust alés a droit, mort fust sanz faille. Il tenoit sa espee66 en sa main, si feri li sagitaire de tel vertu q’il le trencha en dui moitié. Si vos di qe puis q’il fu ensi trenchés, ala sele moitié qi senbloit cheval67 une piece sa et la. Mes les Gresois qi se furent recordés l’ont abatus et mort. Nos vos poons bien afier qe mors estoient les Gresois ce li fiz Tideus ne fust esté68 a cele foiz. […]

Prose 4

Extrait cité d’après : Le Roman de Troie en prose (Version du Cod. Bodmer 147), éd. par Françoise Vielliard (Cologny – Genève : Fondation Martin Bodmer, 1979)

Et en lor ayde avoit un roy que Pitroplus estoit apelez, li quiex estoit roys de la terre d’Orcomenie, qui molt estoit plain de grant san ; icelui ot amené o lui .III.m homes tuit chevalier et un merveilleux bon archier qui molt estoit de diverse façon, car il avoit le cors en forme de cheval, et la teste et les jambes d’ome ; et avoit braz courz et forz, et les eulz et le vis vermeil comme feu ardant, et estoit si veluz que ja autre vesteure n’eust que de ses paux, et merveilleusement estoit orribles a regarder ; si portoit un arc de cor en sa main tout entorteillié de gluz et de ners, et si avoit cent saestes dont il fer estoient trenchanz de fin acier, et estoient enpanees des panes d’un oisel que l’en apele orions, qui nest parties de mydi. Si estoit tant bons archiers que il feroit quanque il voloit. La estoit la bataille molt grant : ilec ocist Hector le duc Polixenor de la Salemine, dont ce fu grant domage aux Grizois, que molt estoit preuz et sages de grant maniere. Aprés ont le saetor lessié aler, et li ont enseignié aux quiex genz il forface, dont il ot molt grant joie. Si fist tant 116li saestierres en poi d’ore que il en ocist plus de cent, dont les Grizois furent molt espoantez et esbahiz de ce que il lor fesoit tel domage. Et se il eust longuement duré, touz eussent esté desconfiz, mes il s’embati tant avant sor les paveillons des Grizois que il ne s’en retorner. Et quant il se vit entrepris en tel maniere, si encocha une saeste en son arc et en feri si Dyomedés que molt le navra, mes Dyomedés qui molt estoit forz et vigreux le feri si de s’espee que mort l’abati en la place, dont ce fu grant domage au Troyens.

Prose 5

Extrait cité d’après : Le Roman de Troie en prose : Prose 5, éd. par Anne Rochebouet (Paris : Classiques Garnier, 2021), chap. 206–07 (pp. 377–78).

206. De quel forme fu li sagitaires

Grant ennui seroit de raconter et de dire ce que chascun fist endroit soi et la grant merveille et l’occision qui i fu d’une part et d’autre. Mes dirons que en la ville ot un roi de Liçonie, qui merveilles de gent amena avec soi pour le secours de la cité : Pistropleüs fu appellés ; si estoit mont sages d’escriture. Et quant il oï que Gregiois tenoient le champ contre les Troiens, si s’en issi de la ville bien o quatre mil chevaliers bien armés, et amena avec lui un sagittaire qui mont estoit felon et orrible a veoir, car il estoit en fourme d’omme du noubli en amont, mes non pas mont avenant car il n’avoit autre vesteüre que de son poill, et par toute l’autre part du cors estoit de fourme de cheval. La chiere avoit noire comme arrement et li oil li reluisoient en la teste comme ii chandeles si clerement que on le peüst choisir de iiii lieues, et estoit si horribles que il n’estoit chose vivant el monde qui n’eüst grant hideur del regarder. Un arc portoit en sa main, non mie de fust mes de cuir boulis et de glus soudés par grant maistrie, et a son costé portoit cent saietes de fin acier. Et dist on que tels maniere de bestes habitent es confines, devers Medi. Et ensint issi cel rois hors de Troies et ala encontre Gregiois, qui ja pres de la vile estoient venu, et alerent ferir encontre els et leur rendirent estour fier et de grant peril. La out si grant occision que toute la terre estoit couverte des mors. La occist Hector Pollisenart, le duc de Salemine, qui estoit parent a Thalamon Ajax. Adont laisserent aler le sagittaire ceuls qui le tenoient et li moustrerent par leur signe as quels il deüst traire et les quels il deüst grever. Lors salli avant, 117criant et demenant grant jo[94d]ie et crie et bret si hideusement que il est partout cremus et redoutés, et mont furent cil de l’ost espoanté quant il virent cel dyable qui si fort traoit contre euls. Et maintenant se traistrent en sus de lui, et cil les suit qui leur fet estrange domage, car a un seul coup en occioit quatre si que en pou d’eure en out maint occis ; et li issoit de la bouche une escume envenimee de quoi il touchoit ses saietes. Et se cil torment eüst longuement duré, ja n’en fust uns des Gregiois vis eschapés, car cel jour en a occis plus de iim et les enchasça fin as tentes. Et sachiés que cel jour estoit la fin de la bataille, se ne fust une merveilleuse aventure qui leur avint.

207. Li Gregiois, si com je vous di, se combatoient a grant meschief, car li sagittaires n’en feroit nulz qui tantost ne fust a mort livrez ; car nulle armeüre n’i avoit guarant, et il les aloit partout suiant. Si avint que Dyomedés passoit par devant un paveillon, fuiant le sagittaire qui navré l’out d’une saiete, mes non pas a mort, dont il estoit moult iréz (sic). Et ensint a cheval comme il estoit s’embati sus le sagittaire : si ne sout nul consoil prendre quant il se vit si entrepris, car s’il retourne arriere, bien pensse que il perdroit la vie, car retourner le couvenoit parmi [95ra] les Troiens. Si leva le branc d’acier et le fiert par tel aïr que il l’a coupé les ii costés si que la partie d’omme chiet en terre, et puis que la moitié fu en terre cheüe, courri l’autre moitié qui estoit en fourme de cheval longuement par le champ, et li Greu aprés, tant que a force l’ont abbatu. Et se ne fust cele aventure, il n’en fust eschappés ja nuls des Griex.

Guido delle Colonne, Historia destructionis Troiae

Extraits cités d’après : Guido de Columnis : Historia destructionis Troiae, éd. par Nathaniel Edward Griffin (Cambridge, Mass. : The Mediaeval Academy of America 1936).

Premier portrait du sagittaire (livre 13, p. 118)

Hic duxit secum mille milites et quendam sagittarium uisu mirabilem, cuius vna medietas ab umbilico superius erat homo et ab vmbilico deorsum erat equus et illa medietas que erat humana tota erat corio cooperta piloso, sicut corium equi. Oculos tamen habebat flammeos uelut igne rubentes, doctus in arcu, timorosi tamen erat aspectus, qui aduersus Grecos pugnantes multos timores incussit et dampna quam plurima dedit eis, dum multos ex Grecis letiferis uulneribus peremisset.

Deuxième portrait du sagittaire et intervention dans la bataille (livre 18, p. 158)

118Hic autem sagittarius ab umbilico superius erat homo, inferius erat equus, et in omni sui parte, tam superius quam inferius, coopertus erat ex innatis in eo pilis equinis. Facies autem eius, licet similis esset humane, tota erat rubea, igneum colorem habens, ac si carbo esset accensus, et equinos ex ore producebat hinnitus. Oculi autem eius erant splendidiores facie in ignis ardore, cum duas ardentes flammas igneas presentarent, propter quod intuentes horrore maximo deterrebat. Hic nulla armorum tutela uestitus cum quodam arcu in manu et quadam faretra plena sagittis bellum intrauit. In cuius ingressu equi bellantium ualde perterriti, non obstante quod assessores eorum multis eos stimulis calcarium perurgebant, retrogradi facti subitam quasi rapiebantur in fugam. Sed cum magno labore bellantes ipsos detinuerunt in bello, non minus ipsi bellantes ipsius sagittarii impetum dubitantes quia in arcu et sagittis suis Grecos plurimos interemit.

Combat contre Diomède et mort du sagittaire (livre 18, p. 159)

Necessarium ergo fuit plurimum Dyomedi ut, inuitus et dubitans, in sagittarium irruisset, qui si uoluisset retrocedere, cum ipse esset grauiter uulneratus, in manibus hostium incidebat, quem uiuere nullatenus permisissent. Sagittarius ergo dum Dyomedem in sua sagitta percut [ t ] eret, Dyomedes cum ense suo uiriliter percussit ipsum inermem sic quod mortuum ipsum deiecit in terram.

Guido A

Extraits cités d’après : Ms. Bruxelles, KBR 9240.

Variantes ponctuelles citées d’après : Ms. London, BL, Royal 16 F IX (f. 35v, 51r) ; Ms. Paris, BnF, fr. 22553 (f. 52v, 70r).

Premier portrait du sagittaire

[41rb] Item du royaulme de Lisnie, qui est oultre le royame des Amozons,69 ung moult ancien roy plain de grant discrecion que on appelloit Epistrophus, qui estoit de tous les .vii. ars notablement endoctrinés et admena avec lui mille chevaliers et ung archier qui estoit merveilleux a regarder, car une moitié de lui estoit en fourme humaine, couverte de cuyr pelu semblabe a cuir de cheval.70 Les yeulx avoit ardans et flamboyans71 rouges comme feu, et estoit maistre de traire de l’arc. Et 119pour ce qu’il estoit horribles a regarder, il faisoit et feïst grant paour as chevaulx en la bataille, et moult de doumiaige aux Grecs et a leurs chevaulx fist et plusieurs en navra et occist.

Deuxième portrait, intervention dans la bataille, combat contre Diomède et mort du sagittaire

[54va] Adonc le roy Epistrophus courageusement yssi de la cité de Troyes a tout quatre mille chevaliers combatans, qui tantost se mistrent en la bataille aux champs et les Grecs confondirent et enchasserent ; especiaulment que ung archier, qui estoit au dit roy, avec eulx menerent qui du nombril par dessus homme estoit et par dessoubz façon de cheval72 jambes et piés avoit, et de toutes pars, tant hault comment bas, il estoit couvert de poil qui a poil de cheval ressembloit. La face, combien qu’elle fust de semblance humaine, nientmoins toute comment feu resplendissoit et comment ung charbon embrasé reluisoit, et par la bouche comment ung cheval hennisoit, et les yeulx avoit si terribles qu’il sembloit que flambe en yssist, si que grant paour a tous faisoit. Cest archier point armé n’estoit, maiz en ses mains ung arc tenoit et a son costé une boete plaine de saiettes il portoit, et ainsi forseneement en l’oost (sic) des Grecs il entra. Et a son entrer tous les chevaulx si espuenta que combien que les chevaliers qui estoyent dessus fort [54vb] les esperonnoyent, tantost qu’ilz veoient cellui archier, il failoit que de paour qu’ilz avoyent reculassent, maiz par force les Grecs tindreint (sic) leurs chevaulx en la bataille en grant freour. Car les chevaliers aussi avoyent de cellui archier qui ainsi hennissoit grant paour, comment plusieurs il navrast et maint Grec de saiettes il occist et tua. Hector se combati contre Solmine duc, qui trop le pressa, et finablement si grant coup lui donna que le duc mort trebucha. Et lors, ainsi que le dit archier par les batailles des Grecs couroit et plusieurs tuoit et les suyevoit –car devant lui pour les griefs coups de saiettes s’enfuyoient et les Troyens aprés fort les chassoyent, tant que les Grecs jusquez a leurs tentes retournerent, ausquelles les Troyens les chasserent– adonc avint il la ung fort cas : car celui archier encontra Dyomedés, le bon chevalier, qui a sa tente fuyoit et si aculé estoit que, pour ce que l’oost des Troyens de prés le suyevoit, il n’osoit ou povoit reculer, car il savoit bien que s’il fust venu aux mains des ennemis, comme il fu navré, il eüst tantost esté tué. Et 120pour ce que cellui archier adevancié l’avoit, il ne povoit a son paveillon entrer qu’il ne lui convenist a cellui archier bateillier. Lors l’archier puissanment contraire a Dyomedés trait, maiz Dyomedés hardiement son espee nue trait et sur cellui archier tel coup feri et lui donna que par necessité l’archier lui fist voye et recula.

Guido B

Extraits cités d’après : Ms. Bruxelles, KBR 9570. Passage vérifié dans : Ms. Bruxelles, KBR 9264 (ff. 48v, 65v–66r).

Premier portrait du sagittaire

[52v] Item du royalme de Lisme, qui est oultre le royalme de Amaçone, vint ung roy moult anchien mais tres discret et introduit es .vii. ars liberaus, nommé Epistropus. Il amena avoecque lui mille chevaliers et ung archier mervilleux a veir, car l’une des moitiés, c’est assavoir depuis la boudine en dessus, c’estoit ung home, et depuis en la, c’estoit ung cheval, et avoit les [53r] yeuls enflambés et rouges comme fu, et s’estoit d’espoentable regard. Et moult bien jueit de l’arch et contre les Gres fist avoir paour a pluiseurs chevaliers, et leur fist moult de damages, car il en tua et navra a mort pluiseurs.

Deuxième portrait, intervention dans la bataille, combat contre Diomède et mort du sagittaire

[72r][…] Mais le roy Epistropus tres hardi issi hors de Troyes avoecque .iii. mille combatans, qui se combatirent et bouterent en la bataille, corageusement assallirent les Grecs et confundirent, et encore plus pour che que le roy Epistropus mena avoecque lui ung archier. Cest archier estoit homme de la boudine en deseure [72v] et dessoubs estoit de poil comme de cheval, comme dit est. Sa face avoit samblance d’omme, elle estoit rouge a couleur de feu, comme d’un carbon espris, et de la bouche hanissoit comme ung cheval. Ses yeulx estoient plus resplendissans et ardans que sa face, et sambloient deux flammes de feu tres cleres, et espantoit de sa veue tous cheux qui le regardoient. Il n’estoit point armé mais entra ou camp ung arc tendu et ung tarquais plain de sayettes.73

121A la venue duquel les chevaulx furent moult espoentés, et non obstant que les chevaucheurs par forche d’esporons les poingnirent, toutes fois furent rebous et reculans et a paines s’enfuirent il, mais les combatans a grant paine les retinrent. Toutes fois icheuls combatans doubtoient trés fort le tret du sagittaire et s’en fuioient. Le dit sagittaire en ocist pluiseurs. Hector ocist le roy de Solmire, nommé Pelmesaram, et cheï mort pour che que a l’encontre de Hector il se combatoit moult. Ainsi, dont que le dit archier ou sagictaire tuoit les Grés, ja yaux enfuians, les Troyens les ensievirent jusque a leur tentes. La endroit advint ung merveilleux cas, car en tant que le dit sagittaire poursievoit les Grés fuians et que les Troyens les oppressoient en leur tentes, Dyomedés, qui legierement s’en couroit, fu assalli du sagittaire devant ung pavillon, et [73r]ne le pot esquiever pour les Troyens qui contre lui estoient au dos. Il fu dont necessité a Dyomedés de prendre bataille contre le dit sagittaire, car s’il eüist volu reculer, il fu cheü legierement navré es mains de ses anemis, qui jamais ne l’eüissent lassié vivre. Le dit archier dont assena Dyomedés d’une sayette, mais le dit Dyomedés le tapa si fort de son espee que lui qui n’estoit point armé l’abati mort en terre.

Guido C

Extraits cités d’après : Ms. Bruxelles, KBR 9650–52, ff. 114r et 133.

Manuscrits de contrôle : Ms. Bruxelles KBR 9253, ff. 41 et 57v–58r (numérotation en chiffres romains) ; Cologny, Bibl. Bodmeriana, Codex Bodmer 160 ; Bruxelles, KBR 9254 ; Paris, Arsenal 3692 ; Paris, BnF, fr. 22552.

Premier portrait du sagittaire

[114r] Du regné de Licine,74 qui est oultre le regné d’Amazone, vint ung anchien roy moult sage et discret nommé Epistropus,75 et amena mil chevaliers et une mervilleuse beste que l’en appelle sagittaire, qui est cheval depuis le boutine en desoubz, et dessus comme homme. Ceste beste estoit velue comme ung cheval et avoit les yeulx rouges comme charbon ardant,76 et moult bien traioit de l’arc. Ceste beste donna de grans paours aux Gregoys et moult en ochist de son trait.

122Intervention dans la bataille, combat contre Diomède et mort du sagittaire

[133r] Adont yssy de Troies le roy Epistropus a tout trois mil bons chevaliers. Sy se ferirent entre les Gregoys, qui recullerent en leur venir, pour ce mesmement qu’il amena avec lui ung sagittaire, cellui dont cy dessus a esté parlé. Ce sagittaire n’estoit point armé, mays il portoit ung fort arch et ung torquaiz tout plain de saiectes et traioit forment. Quant les chevaulx des Gregoys veÿrent celle merveilleuse beste, il ne fu onques puis ou povoir [133v] de ceulx qui les chevauchoient de les retenir qu’ilz ne s’en fuissent.77 Entre ces choses Hector occist Polixenus, le noble duc qui forment se combatoit contre lui. Et comme par le vertu des Troiens et l’orreur du sagittaire les Gregoys fussent recullez jusques a leurs tentes, il advint que Dyomedés devant l’une des tentes fu assailli de ce sagittaire, et avoit celle beste devant lui et les Troiens au dos. Sy lui convient la moustrer sa puissance. Le sagittaire l’avoit ja trait d’une saiecte, et Dyomedés, qui n’estoit pas bien seur, se lança prez de lui et lui donna sy grant cop d’espee a ce qu’ilz n’estoit pas armez qu’il l’abati mort a terre.78

Guido D

Extraits cités d’après : Ms. Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5068 (manuscrit unique).

Premier portrait du sagittaire

[171r] Item de la province de Licie, qui est oultre le royaume des Amazonnes, vint le roy Epystropus, qui estoit bien ancien et tressage et expert es sept ars liberaulx. Lequel admena avec luy mille chevaliers 123et ung sagictaire, dont la moictié de luy depuis le nombril en hault estoit homme, et celle d’em bas cheval. Et estoit la partie humaine toute couverte de cuir velue come l’autre. Et avec ce avoit le regard merveilleux et espoventable : rouges et enflammez estoient ses yeulx come feu. Et estoit tresparfait en son arch, et tant que de sa main qu’il fist plusieurs molestations et dommages aux Grecz.

Deuxième portrait, intervention dans la bataille, combat contre Diomède et mort du sagittaire

[188r] Le roy Epystropus couraigeusement sortit de la cité a compaignie de trois mille combatans, lesquelz molt vaillamment entrerent en la bataille et cruellement aggresserent et confondirent les Gregoys. Et principallement a cause que le roy Epystropus avoit ung sagictaire tant horrible et espoventable a regarder que ceulx qui le veoyont en avoient grant fraieur et abhomination. Car ja çoit ce qu’il eust la face humaine, toutesfoys si estoit elle rouge comme deux charbons et enflammee, et les yeulx luysans et resplendissans comme deux torches alumees. Et n’avoit armures quelzconquez si non son arch et ung carcaz plain de trait. Et de arrivee qu’il vint en l’ost, les chevaulx de ceulx qui batailloient en eurent telle horreur que combien qu’ilz les poingnyssent tresfort [188v] et souvent de leurs esperons neantmoins tousjours reculoient et soubdainement se mectoient en fuyte. Et ainsi a tresgrant difficulté les povoient tenir. Et craignoient les Grecz a merveilles ce sagictaire pour l’occision et grant excez qu’il faisoit de leurs gens. Et tandiz Hector d’autre costé choisit le duc de Salarmine, qui moult le infestoit et faisoit grant travail, lequel il occist et fist perdre la vie. Et adonc le sagictaire amattist et vexa tant les Grecz en alant de caterve en caterve que avec l’ayde des autres Troyens ilz furent contrains de fuyr et retourner a reffuge en leurs tentes ou les Troyens les poursuivirent en tresgrant diligence et activité. Et a celle heure survint ung cas bien merveilleux, car ainsi que ce sagictaire et les Troyens persecutoient et destruysoient les Gregois, en les rechassant jusques dedans leurs loges habyars (sic), il advint que Dyomedés, qui de tout son povoir se hastoit de gaigner son fort et estre avec ses gens, rencontra devant ung des pavillons se monstre si crueulx et detestable, lequel il ne peult eschever a cause de ses ennemys qu’il avoit au doz, qui estoient eschauffez et anymez contre luy, en tel façon quel, s’ilz l’eussent tenu, incontinent il eüst esté 124privé de vie ; pourquoy li79 fut par force, vousist ou non, de assaillir et invader en tresgrant doubte et terreur ce sagictaire, veu qu’il n’estoit pas en luy de reculer. Et aussi qu’il estoit tresfort navré et nonobstant qu’il fust tresgriefvement blecé d’une saiecte dont il avoit esté frappé, si vint il en une audaxe et hardiesse inestimable et comme ung home abandonné, agressa et envahit le sagictaire, lequel n’estoit point armé, et luy donna un tel coup que tout mort le gecta par terre. Et alors les Grecz recouvrerent le champ et les Troyens reculerent.

Guido E

Extraits cités d’après : Ms. Paris, BnF, NAF 24920.

Premier portrait du sagittaire

[ 16vb ] Item du royaume de Delissune, qui est oultre Amasonne, vint ung saige roy qui avoit nom Epistropus et sçavoit les sept ars. Et amena mile chevaliers bien armez, et ung sagittaire de merveilleux regard, car au dessus du nombril avoit figure d’homme et au dessoubz de cheval. Et estoit celle figure d’homme de poil pareil a cheveux de cheval. Il avoit les deux yeulx rouges et flamboyans comme feu et moult espoventable regard. Et estoit de tresgrant force. Il tenoit en sa main ung arc merveilleux et fort dont il faisoit merveilles contre les Grecz.

Deuxième portrait, intervention dans la bataille, combat contre Diomède et mort du sagittaire

[ 21rb ] Le roy Epistropus avoit amené ung sagittaire, qui destruisoit des gens sans nombre et ja soit ce que point de ses faitz n’aye cy dessus parlé en toutes les batailles. Celluy sagittaire estoit le premier qui tant occisoit de Grecs qu’il en jonchoit toute la terre. Il estoit dessus le nombril homme et par dessoubz cheval, et estoit tout pelu comme creins de cheval. Et par sa prouesse celluy il fist retraire les Grecs dedens leur tantes. Et tant que Dyomedés fuyoit devant luy et ne se povoit destourner du sagittaire par nulle maniere, adoncques le sagittaire frappa Dyomedés d’une lance et le blessa moult durement. Et adonc Dyomedés print l’adventaige devant ung paveillon et frappa le sagittaire de son espee et l’occist, car il estoit desarmé. Et eurent les Troyens (sic) grant perde et grant dommaige a cause du sagittaire.

125

Ce projet a bénéficié d’un financement au titre du programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation ‘Horizon 2020’ dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie no 801505.

1 Voir Marc-René Jung, Die Vermittlung historischen Wissens zum Trojanerkrieg im Mittelalter (Fribourg : Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2001), p. 10.

2 Ou saietaire, si l’on suit le texte principal de l’édition de Léopold Constans, Le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, éd. par Léopold Constans (Paris : Firmin Didot, 1904–1912), 6 vols.

3 Cf. Jacqueline Leclercq-Marx, ‘Le centaure dans l’art préroman et roman. Sources d’inspiration et modes de transmission’, Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa 37 (2006), 38–39. Le Sagittaire zodiacal est parfois aussi représenté sous la forme d’un satyre, comme le souligne Leclercq-Marx dans l’article cité, ainsi que dans son étude ‘Monstres écrits, monstres figurés. Une double tradition médiévale’, Quintana (Revista do Departamento de Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela) 4 (2005), 44. D’autres variations morphologiques dans les représentations de centaures au Moyen Âge par rapport à leurs ‘prototypes’ antiques sont abordés par la même auteure dans son article, ‘Prototypes antiques et re-créations médiévales. Le cas de quelques monstres anthropomorphes’, Degrés 145–46 (Image et Prototype), (2011), § G, 5–8.

4 Cf. Leclercq-Marx, ‘Le centaure dans l’art préroman et roman’, p. 38,à propos des termes latins. Les exemples provenant de textes en langue vernaculaire ne manquent pas. On pense, par exemple, au centaure Nessus, antagoniste d’Hercule qui apparaît dans le livre IX des Métamorphoses ovidiennes, puis dans l’Ovide moralisé français, où il est désigné tantôt comme un centour (IX 373) tantôt comme un sagitaire (IX 356). Nous nous appuyons sur notre édition en cours du livre IX, qui reprend la numérotation des vers et, dans ce cas des éléments textuels, à l’ancienne édition Ovide moralisé, poème du commencement du quatorzième siècle, publié d’après tous les manuscrits connus, éd. par Cornelis de Boer, 5 vols (Amsterdam : Müller, 1915–1938).

5 Francis Dubost, ‘L’autre guerrier : l’archer-cheval. Du Sagittaire du Roman de Troie aux Sagittaires de La Mort Aymeri de Narbonne’, in De l’Étranger à l’Étrange ou la Conjoncture de la Merveille (Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence = ‘Sénéfiance’, 25), 1988, pp. 173–88 ; Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale, 2 t. (Paris : Champion, 1991), ici t. 1, chap. 18, pp. 525–39.

6 Stefania Cerrito, ‘De l’Antiquité au Moyen Âge : le Sagittaire dans les textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance’, dans Textes et cultures : réception, modèles, interférences. Volume 1 : Réception de l’Antiquité, éd. par Pierre Nobel (Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté (Littéraire)), 2004, pp. 239–60. Voir aussi sa contribution ‘Come beste esteit peluz – L’image du Sagittaire dans les différentes versions de la légende de Troie au Moyen Âge’, La chevelure dans la littérature et l’art du Moyen Âge, éd. par Chantal Connochie-Bourgne, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2004, en ligne : http://books.openedition.org/pup/4197 (consulté le 31-10-2022).

7 À propos des cinq mises en prose, voir Marc-René Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge (Basel et Tübingen : Francke, 1996), pp. 440–562, ainsi que les contributions de Luca Barbieri, ‘Roman de Troie, Prose 1’, ‘Roman de Troie, Prose 2 (Version “méridionale”)’, ‘Roman de Troie, Prose 3 (Version Rouen)’, ‘Roman de Troie, Prose 4 (Version Bodmer)’ et ‘Roman de Troie, Prose 5’, Nouveau Répertoire des mises en prose (xive–xvie siècle), éd. par Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman, et François Suard (Paris : Classiques Garnier, 2014), pp. 773–95, 797–803, 805–16, 817–21, 823–48. Voir notre table infra à propos des éditions et manuscrits consultés.

8 Nous reprenons ces titres abrégés à Marc-René Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge. Voir, pour une vue d’ensemble à propos de ces cinq traductions, ibid., pp. 570–601.

9 Comme nous l’avons constaté en examinant le texte du manuscrit de Rouen en ligne. Voir, à propos de la structure particulière des contenus de ce texte, Marc-René Jung, ‘Le Roman de Troie en prose du manuscrit Rouen, Bibl. mun. O. 33’, Romania 108 (1987), 433–60, ici surtout p. 455.

10 Une exception intéressante parmi les mises en prose du Roman de Troie concerne Prose 4, où le sagittaire reçoit un portrait concis mais avec certains traits uniques. Comme le texte en question nous est connu d’un seul témoin et n’a vraisemblablement pas eu un impact résonnant sur l’image littéraire du sagittaire de Troie, nous nous limiterons à mentionner ses particularités en note. Voir aussi Cerrito, ‘De l’Antiquité au Moyen Âge : le Sagittaire dans les textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance’, p. 250.

11 C’est le cas dans Prose 1 et Prose 2 ; dans Prose 4 et Prose 5, le sagittaire apparaît à un seul endroit, dans le cadre de la cinquième bataille (voir les extraits cités en annexe, p. 110-117).

12 Voir l’éd. Constans, t. 1, vv. 6893–906.

13 Francis Dubost, ‘L’autre guerrier : l’archer-cheval’,p. 177 et p. 182.

14 Roman de Troie, éd. Constans, vv. 12353–71.

15 La créature se présente sous cette forme générale aussi dans Prose 1 (‘il estoit en forme d’ome dou nombril en amont, […] et avoit forme de cheval par tout l’autre cors’, éd. Constans et Faral, ch. 129), dont s’inspire ici Prose 5 (‘il estoit en fourme d’omme du noubli en amont, […] et par toute l’autre part du cors estoit de fourme de cheval’, éd. Rochebouet, ch. 206) ; de même dans Prose 2 (‘il estoit dou nonbril en aval de forme et de senblance de cheval. L’autre cors et le bras et la chiere avoit fait come nos avons’, Ms. Grenoble, f. 51vb). Seul Prose 4 lui confère une physionomie différente (‘cors en forme de cheval, et la teste et les jambes d’ome’, éd. Vielliard, p. 74), qui fait penser à une créature qui, vue de face, paraîtrait humaine (cf. aussi Cerrito, ‘De l’Antiquité au Moyen Âge : le Sagittaire dans les textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance’, p. 250).

16 Roman de Troie, éd. Constans, v. 12362.

17 Prose 1, éd. Constans et Faral, ch. 129, apparentée à Prose 5, ‘il n’avoit autre vesteüre que de son poill’ (éd. Rochebouet, chap. 206). Voir aussi Prose 4, ‘estoit si veluz que ja autre vesteure n’eust que de ses paux’ (éd. Vielliard, p. 74). Prose 2 est plus courte, précisant seulement qu’il ‘n’avoit ja vesteure nulle’ (Ms. Grenoble, f. 51vb).

18 À propos de la pilosité de la créature, cf. déjà Cerrito, ‘De l’Antiquité au Moyen Âge : le Sagittaire dans les textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance’,p. 243. À propos de Merlin et la corrélation entre sa pilosité et son héritage diabolique, venant de son père, voir Richard Trachsler, Merlin l’Enchanteur, Étude sur le Merlin de Robert de Boron (Paris : Sedes, 2000), p. 78 et p. 82.

19 Selon le texte critique de Constans, ‘Plus ert vermeille d’un charbon’ (Roman de Troie, v. 12364), mais la varia lectio comprend des variantes telles que ‘Ausi noire conme c.’(commune aux manuscrits x, ensemble identifié par Constans).

20 Prose 1 (éd. Constans et Faral, ch. 129) et Prose 5 (éd. Rochebouet, ch. 206) s’inspirent d’une variante du deuxième type, alors que Prose 2 semble innover sur la base d’une leçon du premier type (Ms. Grenoble, f. 51vb).

21 Dans les manuscrits en question du Roman de Troie, les yeux luisent ‘Conme chandoiles’ (voir l’éd. Constans, varia lectio au v. 12366) qu’on voit ‘De treis granz liuës’ (v. 12367) ; dans Prose 1, ils brillent ‘come chandoille ardans, si que de mout loing le pooit l’en veoir’ (éd. Constans et Faral, ch. 129), dans Prose 2, ‘ausi com cil fussent dui chandoilles alumee, bien le peust l’en chousir de troiz milliers de loinz’ (Ms. Grenoble, f. 51vb), et dans Prose 5, ‘li oil li reluisoient en la teste comme ii chandeles si clerement que on le peüst choisir de iiii lieues’ (éd. Rochebouet, ch. 206).

22 Roman de Troie, éd. Constans,v. 12411. Voir aussi Prose 1, ‘Mout le remirent cil de Troie’ (éd. Constans et Faral, ch. 209) ; ‘Sels de Troie ausi le regarderent a grant mervoille’ (Prose 2, Ms. Grenoble, f. 52ra).

23 ‘Deable pesme e hisdos’ (Le Roman de Troie, éd. Constans,v. 12587) ; ‘quant il virent cest diables’ (Prose 1, éd. Constans et Faral, ch. 129) ; ‘quant il virent cel dyable’ (Prose 5, éd. Rochebouet, ch. 206). Chez Benoît, c’est après la cinquième bataille et la mort du sagittaire que les Grecs disent que si ce diable avait vécu plus longtemps, ils seraient tous morts.

24 Prose 2, Ms. Grenoble, f. 51vb.

25 ‘A un sol coup en ocit dous / O treis, ço dit l’Escriz, sovent’ (Roman de Troie, éd. Constans, vv. 12424–25) ; ‘quar a soul cop en ocioit trois ou quatre’ (Prose 1, éd. Constans et Faral, ch. 129) ; ‘Il ne traist nuls dars de son arc q’il ne n’ocie un Gresois ou doiz ou trois’ (Prose 2, Ms. Grenoble, f. 52ra) ; ‘car a ·i· seul coup en occioit quatre’ (Prose 5, éd. Rochebouet, ch. 206)

26 Roman de Troie, éd. Constans,vv. 12372–81 ; ‘mais de cuir boilli et de glus sodés par grant maïstere’ (Prose 1, éd. Constans et Faral, ch. 129) ; cf. aussi Prose 5 (éd. Rochebouet, ch. 206).

27 Chez Benoît, l’oiseau est appelé alerion. Dans Prose 2, la suite graphique d’alerion (présente dans le ms. Douce 196), a été réinterprétée en dalenon dans les autres témoins (Grenoble et NAF 9603), alors que Prose 4 l’appelle orion. Prose 1 a omis, peut-être par erreur, l’élément en question, qui manque à sa suite aussi dans Prose 5.La provenance de l’oiseau varie aussi : il provient du Midi ou, dans Prose 2, d’Inde. Dans Prose 1 et Prose 5, l’omission du nom de l’oiseau a pour conséquence que l’aire d’origine de ce dernier, Midi, se confond avec celle dont provient le sagittaire.

28 ‘De la boche li saut escume. / Que par mi l’air del ciel alume’ (Roman de Troie, éd. Constans, vv. 12425–31).

29 ‘quar de la boiche li sailloit une escoume que il toichoit a ses saietes que maintenant estoient envinemees’ (Prose 1, éd. Constans et Faral,ch. 129) ; ‘Il rendoit par la bouche esclume (sic) de qoi il bagnoit et adessoit ses saites’ (Prose 2, Ms. Grenoble, f. 51vb) ; ‘et li issoit de la bouche une escume envenimee de quoi il touchoit ses saietes’ (Prose 5, éd. Rochebouet, ch. 206).

30 Roman de Troie, éd. Constans, vv. 12488–94, cf. aussi Prose 1, éd. Constans et Faral, ch. 129.

31 Francis Dubost, ‘L’autre guerrier : l’archer-cheval’, p. 179.

32 Cf. Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale, t. 1, p. 530.

33 La première mention se situe au livre 13 du texte, la seconde au livre 18, suivant l’édition de Griffin que nous citons.

34 Éd. Griffin, livre 18, p. 158. La traduction est la nôtre, mais s’inspire de celle en anglais par Mary Elizabeth Meek : Historia destructionis Troiae. Translated with an introduction and notes by Mary Elizabeth Meek, (Bloomington, IN / Londres : Indiana University Press, 1974).

35 Guido s’appuie donc manifestement sur un témoin du Roman de Troie qui comportait la variante rouge comme braise et non noire comme charbon à propos du visage du sagittaire.